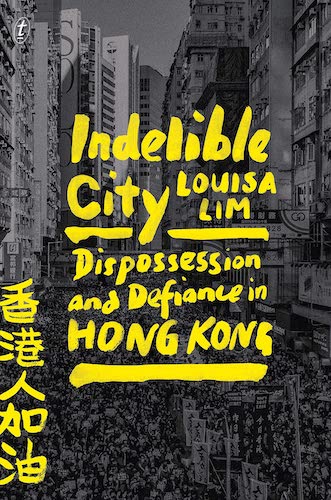

Louisa Lim著「Indelible City: Dispossesion and Defiance in Hong Kong」

イギリスの植民地時代から中国への主権返還を経て、中国政府やその意を汲んだ香港特別行政区政府による言論弾圧への抵抗のなか、人々が「香港人」であることのアイデンティティに向き合う様子を描写した本。著者は、イギリス白人の母と中華系シンガポール人の父を持ち、幼いころから香港で育ったジャーナリスト。香港生まれではなく現在も香港に住んでいるわけでもない著者が、それでも遠慮しがちとはいえ「香港人」であろうとする意味が何なのか、とても引き込まれる。

「もともとほとんど何もない小さな漁村にイギリスが資金をつぎ込んで豊かな大都市に育てた」というイギリス帝国の神話と、「歴史的に一貫して中国の一部だったがイギリス植民地主義によって奪われた」とする中国の神話はともに、海をルーツとする香港独自の文化を押しつぶそうとする。著者は自称「九龍皇帝」(家系によると九龍は自分の先祖の土地だと主張した)として香港人たちに親しまれたグラフィティ書家・ストリートアーティスト曾灶財氏の生涯と作品を縦軸として置き、精神疾患の疑いも持たれており政府からは「アートでもないし書でもない」と決めつけられたかれの作品がどうしてイギリスでも中国でもない香港独自の文化、政治、生活を求める香港の人たちの共感を呼んだのか、つまりかれがどのようにして本当に「皇帝」になったのかが語られる。

本書のハイライトは、2014年の雨傘革命・セントラル占拠運動の勃興と失敗、そしてその経験を踏まえた2019-2020年の民主化デモだ。どちらも香港市民の数割が参加するほどの大きな運動となったけれども、過酷な弾圧により運動が先鋭化し、政府がそれを口実としてさらに弾圧を強めると同時に、メディアを通してデモ参加者たちをテロリストだとして非難するような作戦を取り、最終的には鎮圧した。催涙ガスやその他の兵器を使ったデモ弾圧やそれに対する市民側の対抗策などは、2020年のアメリカで(生配信で)わたしが見た様子とそっくりだし、実際にアメリカのブラック・ライヴズ・マター活動家と香港の活動家たちはお互いとの連帯を表明していた。シアトルのBLMデモ参加者から「催涙ガスのキャニスターはカラーコーンをかぶせて上の穴から水をかければいいって香港の活動家が言ってたよ」と聞いたことがあったのだけれど、本書に実際にそういう対策を香港の活動家が見つけたという話があって、あれって本当に香港から聞いた話だったのか、と思った。

二度の大規模な民主化運動とその敗北、そして活動家らの逮捕や蘋果日報の廃刊に象徴されるようにさらに強まる言論統制の結果、香港に残って政府を変えようとするのではなく香港を脱出することを選んだ人も多い。またテレビなど政府寄りのメディアを視聴している年長世代とネットで情報を得ている若者世代との世代間の断絶も深まり、「自分は中国人であり香港人」というアイデンティティを持つ人が減り「中国人」と「香港人」に二分化しつつある、と著者は説明したうえで、曾灶財氏が残したアートを政府の目から隠しつつ保存している後続の話なども交えつつ、それでも香港はまた再び立ち上がる、と希望を表明して本書を終える。