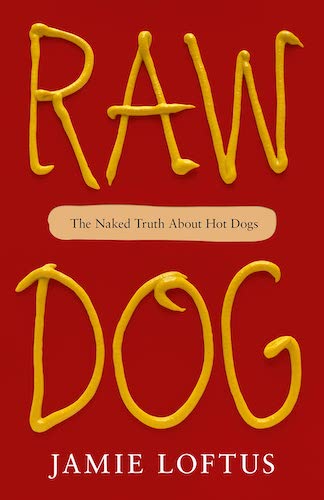

Jamie Loftus著「Raw Dog: The Naked Truth About Hot Dogs」

コメディアンの著者がアメリカ全土を横断しながら各地のご当地ホットドッグを食べまくる旅行本。

毎日毎日何箇所もの店をはしごして何食もホットドッグを食べたというからどんだけホットドッグ好きやねん!と思ったけど、実のところ著者はそんなにホットドッグ好きという感じではなく、むしろお腹を壊した、吐き気がした、という描写が多いだけでなく、ホットドッグのような安い食材を生産するために工場畜産のなかでどれだけ動物が苦痛を与えられているのか、どれだけ移民を中心とする労働者たちが危険な労働を強いられ搾取されているのか(精肉業界がトランプ政権にロビー活動して、労働者の半数にまでコロナが蔓延しても精肉工場を閉じなくても良いようにした、など)、などむしろアンチとしか思えない内容が多く、それが意外だけれど、内容はもっともな話ばかりで納得。

毎年独立記念日にコニーアイランドで開かれるホットドッグ大食い大会に代表されるように、ホットドッグといえばアメリカの国民食といったイメージが付いているけれども、どうしてそうなったのか。ホットドッグが生まれた経緯やそれがアメリカを代表する食べ物になった理由などについては諸説があるけれど、著者はそれらのほとんどが「ある一人の白人男が素晴らしいアイディアを思いついた」的な神話であることを指摘、実際にはどこの誰が考えたという話ではなく、ドイツ系やポーランド系の移民らが持ち込んだ食べ物が各地でそれぞれ発達していまのようにご当地でいろいろなトッピングが使われるようになったんだよ、的なぶっちゃけた説明をする。ただしそれがアメリカで一気に広まった時期ははっきりしていて、それは大恐慌の時代。三食満足に食べることができない人が多かった時代、本来なら捨てられるような細々とした肉の切れ端を材料として再利用したホットドッグは安くてお腹が膨れる食べ物として人気を得た。

コニーアイランドでのホットドッグ大食い大会にも著者は駆けつけて観戦するが、その熱狂を伝えつつも六連覇を果たした日本人の小林尊さんが観客の人気を得ながらも主催者や司会によりアメリカ人から優勝を奪う悪役に仕立て上げられてきたことや、女性部門が前座扱いされていること、運営が選手の健康を軽視したり試合前・試合中に個人情報を暴露して貶めたりすることを冷静に指摘、良くも悪くも(大部分悪いけど)アメリカの象徴となってしまっていることを記している。はっきりと理由は分からないのだけれど(決してホットドッグのせいではない、らしい)ホットドッグ旅行の途中で著者自身も彼女のボーイフレンドと別れてしまっているようだけど、各地のご当地ホットドッグやそれを食べる際の仕来りを絡めてのおもしろ旅行記と真面目な社会批評や歴史、そして著者の毒舌ユーモアが混ざりあった不思議な本。