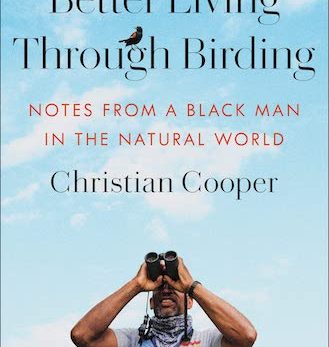

Krista Burton著「Moby Dyke: An Obsessive Quest To Track Down The Last Remaining Lesbian Bars In America」

アメリカ全土に現存している最後の20軒のレズビアンバーを巡る旅行記。

著者は40歳を目前にしたレズビアンで、トランス男性のパートナーと結婚してミネソタの田舎に家を買って住んでいる。かつて若い頃は二人ともレズビアンバーでたくさんのクィア女性の仲間と一緒に踊っていたけれど、いつの間にか落ち着いてありきたりな中年カップルとしての日常を過ごしていた。コロナウイルス・パンデミックで家族以外との対面での交流が閉ざされたとき、自分がかつて出入りしていたレズビアンバーの喧騒と多くの人たちとの直接的な触れ合いを思い出しノスタルジアを感じる。

ゲイバーがいまでも全国に多数現存する一方、かつて全国で何百軒もあったレズビアンバーは近年減少を続け、コロナの影響もあり2021年にはついに20軒が残るのみ。ワクチンが普及し多くのビジネスが再開した2021年、著者は全国に残るレズビアンバーを全て巡って本に書くことを決意する。サンフランシスコやニューヨークのような大都市から中西部の中都市、アンチLGBT法が次々に成立している南部まで著者はときに一人で、ときにパートナーと一緒に遠征し、それぞれのバーに最低二回ずつ通ってオーナーや従業員、常連客らの話を聞いていく。

著者はかなりの天然ドジっ子で、サンフランシスコで初めて目にしたレンタル電気アシスト自転車を借りて急すぎる坂を登ろうとして転んだり、コロラドの大麻販売店で個人が州内で自分が使用する限りにおいて合法なのを知らずに店員に「地元のともだちへのお土産にしたいんだけど、どれなら空港で止められないかアドバイスして」と言ってしまったりと、よくもまあこんな天然エピソードを量産できるなあとある意味羨ましかったり。その一方で、フェムの著者はレズビアンバーに行っても迷い込んだ異性愛者の女性だと間違われて「あなたがここにいることを夫は知っってるの?」とからかわれたり(実際夫はいるわけだけど、その人たちはたぶん彼女がトランス男性と結婚しているとは思っていない)、逆にそういう扱いを受けないようにわざと中性的な格好で出かけたら今度はゴージャスなフェムたちが大勢いるバーだったりして、クィア女性コミュニティにおけるフェムの悩みも共感を呼ぶ。

ほかにもカラオケでいつも決まった曲ばかりかかるのでうんざりする話や、年上のブッチが大声で話す下品なジョーク(英語にしないと分からないけど、「ひよこ豆とレンズ豆の違いは?レンズ豆を口に含んだことがないから分からないね!」とか)、変なシスヘテロ男が一人で来てレズビアンをジロジロ見ているのを周囲のレズビアンが全員で監視して一線を超えた瞬間に叩き出す話(Solitary Creepy Unwelcome Man = SCUM)など、レズビアンバーあるあるが続出。リベラルな地域のレズビアンバーに比べ、保守的な南部のレズビアンバーほど人種的にも多様でフレンドリーで、初めて来た人にもすぐに話しかけてくれる、という話はなるほどなと思うと同時に、最近訪れたヒューストンでレズビアンバーに行かなかったこと後悔した。

ゲイバーが多数あるのにレズビアンバーが消滅しているのはどうしてなのか、という疑問について、女性は収入が低いからバーの経営を支えるだけの客層が付かないのだとか、知らない人と匿名で出会う場として機能しているゲイバーに比べて仲間と遊ぶ場であるレズビアンバーは他の場に代替された、レズビアンに対するタブーはゲイ男性に比べて強くない、などさまざまな説明がなされているが、本書はそれらについて長年レズビアンバーに通っている常連たちの話を聞く。また、ゲイバーが今でもゲイバーとして存続しているのに対し、多くのレズビアンバーはレズビアンのスペースであると同時に「誰でもウェルカム」というメッセージを積極的に発していることについても、レズビアンだけを相手にしていては商売が成り立たないという理由のほかに、レズビアンコミュニティ自体がノンバイナリーやバイセクシュアル、トランスジェンダーを含めゲイコミュニティに比べて多様なジェンダーやセクシュアリティを包摂していることを反映している、とも説明している。

わたし個人が複数回通ったことがあるレズビアンバーはポートランドのエジプシャン・クラブ(通称eルーム)、シアトルのワイルドローズ、サンフランシスコのレキシントン・クラブ(通称ザ・レックス)の3軒だけれど、現存するのはワイルドローズだけ。本書の中で著者はワイルドローズに出かけたところ、初日は混んでいてソーシャルディスタンスのために席もなく、なぜかついバーテンダーに「友だちを待っている」と嘘をついてしまって結局すぐ出てきた、という取材する気あんのかよってエピソードのあとに戻ってきた二日目に、フェイスブックの地元レズビアングループで繋がった人たちの会合に居合わせてフレンドリーに接してもらったようで、シアトル民としてはほっとした。いろいろ思い出のあるeルームやレキシントン・クラブが消滅したときはすごく悲しかったけど、コロナ以来あんまりクィアビジネスに行ってないな、ワイルドローズをちゃんとサポートしていかないと、と思い直した。

20軒全部を回ったところで旅行は終了、と思いきや、著者が本書の取材や執筆をしているあいだに「コロナで打撃を受けたレズビアンバーを救え」という運動レズビアン・バー・プロジェクトがはじまり、ドキュメンタリシリーズが制作されると、それに刺激された全国のクィア女性たちがコロナ明け後に触れ合う場を作ろうと新たにレズビアンバーを立ち上げ始める。その多くはレズビアンだけのバーではなく「レズビアンやクィア女性にフォーカスした、誰でもウェルカムなバー」だけれど、結果として既にレズビアン・バー・プロジェクトに掲載されているだけでバーの数は27軒に。さすがクィア女性たち、とても嬉しいけど、本が出るまで待ってくれなかったの?という悲鳴で本書は終わる。機会があればともだちを誘って新しいバーにも行きたい。

わたし自身、昔のことをいろいろ思い出したし、レズビアンコミュニティあるあるで笑ったり、最初は「なにくだらないこと延々と書いてるの」と思っていた著者の天然エピソードにも味を感じるようになったりと、とても楽しい本だった。表紙のアートも素敵。モルモン教の信者で著者がカミングアウトした当時毎日泣いて彼女を救うよう神様に祈っていた母親が彼女と一緒にゲイバーのレズビアンナイトに来た話など著者の個人史も泣ける。