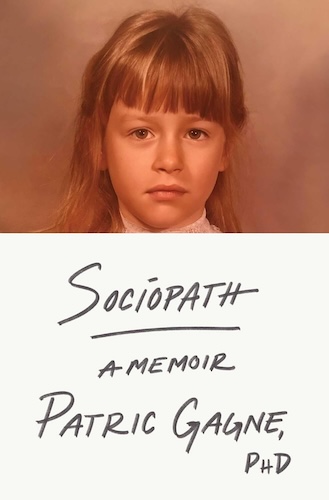

Patric Gagne著「Sociopath: A Memoir」

幼いころから良心や他者への共感を感じることがなく、問題行動を繰り返してきた著者が、心理学について調べているうちに自分のことをソシオパス(現在では反社会性パーソナリティ障害と分類されているが、厳密には要件が異なる)だと自覚し、カウンセラーとして自分と同じ特性のある人たちを救おうとするまでを描いた自叙伝。著者は2020年にニューヨーク・タイムズに掲載された記事でソシオパスとしてカミングアウトしていた。

音楽業界の重役を父に持つ著者は、幼いころから他人の家に忍び込んだり目についたものを盗んで自分の部屋に隠し、小学校に通うようになってからはクラスメイトの首に鉛筆を突き刺したりトイレのドアが開かないように細工して生徒たちを閉じ込めるなどして、たびたび問題となる。そのたびに母親に「なんでも正直に言いなさい、そうすれば理解してもらえるから」と言われて正直に答えるも、かえって怒られるだけでなく周囲に見放されることを学ぶ。彼女がそうした問題行為を起こしていた理由はスリルへの渇望ではなく、当初は言語化することができなかったけれども、周囲の人たちが当たり前に感じている様子の感情が自分は一切感じられないことが積もりに積もり、そのことに対して高まる不安を解消するためだった。

著者の行動に不安を感じた親が彼女に警告を与えるために行ったのかは定かではないけれども、ある時著者は家族とともに長期囚が収監されている刑務所の見学に連れて行かれる。そこで刑務官から「ここにいる人たちは良心を持たずに犯罪を繰り返すソシオパスだ」という話を聞いた著者は、自分もそうなのかと考え始める。サイコパスや反社会性パーソナリティ障害などと並んで使われることが多いソシオパスという言葉は、フィクションを含めた凶悪犯罪者の話や、時には政治家の悪行を批判する文脈でよく使わており、精神疾患としての分類にも使われなくなったこともあってバラバラな定義で使われているが、著者はソシオパス研究の先駆者ハーヴェイ・クリックリーによる16項目の診断基準などの専門文献から自分が世界でただ一人だけの存在でないことを学ぶ。

大学で心理学を学び、父親のアシスタントとして音楽業界に就職してからも、著者の反社会的な行動は収まらない。目をつけた他人を尾行し留守のうちに忍び込んだり、適当なパーティで酔っ払っている人から車の鍵を拝借して勝手に乗り回したりすることで、感情が欠けていることから来る不安を紛らわせる。音楽業界はアーティストも経営陣も自分勝手な人が多く、ソシオパスであることがロックでカッコいい的な文化もあるため、周囲にはソシオパスを公言する人が著者のほかにもいたが、実際のところかれらはカッコつけるために、あるいは自分勝手な行動の言い訳としてソシオパスを名乗っているだけで、著者が感じているような切迫した緊張とは無縁な人がほとんど。なかには著者がソシオパスであるのをいいことに、自分ではできないような悪事を彼女にさせようとする人まで出てきて、著者の不満は高まる。

高校時代にサマーキャンプで出会い、大学卒業後に付き合うことになった男性が、著者がソシオパスであることを受け入れて愛してくれたことで、著者は一時的に感情的な欠如を抱える自分を肯定されて不安が少し収まったけれども、頻度は減っても他人のストーキングや家宅侵入は続く。そうするうちに、かれが都合のいいときは自分の反社会的な行動に便乗しつつ(著者に連れられて一緒に他人の家に侵入しそこでセックスしたりもした)彼女がそうした行為をやめるようコントロールしようとしていたことにも気づき喧嘩に。ほかにもいろいろとドラマティックな展開があるのだけれど、平気でドラマティックな嘘をつき他人を操縦しようとすることを自認している著者が書いた自伝がどこまで信用できるのか疑ってしまうのは仕方がない。

とはいえ、他人に対する共感の欠如を理由に社会から孤立するソシオパスが、実のところ社会からなんの共感も受けずに家族や友人から見放され、「良心がなく改心しようのない悪人」として刑務所に入れられ社会から忘れ去られていることへの強烈な告発は、確かな著者の本心。著者自身が周囲に理解され、受け入れてもらえることで自分の苦しさが軽くなった経験から、ソシオパスが生まれつきか生後の経験によるものかはともかく定着したパーソナリティの差異であること、本人が自分の特性を正しく理解して制御する方法を教えるような教育があれば多くの人たちが犯罪を犯さずに生活できるかもしれないことなど、著者の主張には説得力がある。他者への共感を持たないことで孤立した著者が、同じ理由で他者からの共感を与えられずに孤立し苦しんでいるほかの人たちに対する共感だけは発揮していることがおもしろい。著者が生涯を刑務所で暮らすことになっていないのは、著者が白人であったことや企業重役の父親によって仕事を与えられていたことなど多くの社会的特権や偶然によるものであり、本人の努力や才能によるものではないけれども、特にそうした恵まれた環境に生まれていなくてもより多くの人たちが普通に受け入れられ生きられるような社会が望ましいと思った。

わたしの周囲でも、子どもが幼いころから動物を虐待したり家に放火しようとしたりするなどの行動を繰り返し、なにをどう教えようとしても話が通じず良心や罪悪感を一切感じているように見えないし、罰を与えてもなんの反応も見せず行動に変化がないので困り果てていた知り合いがいる。あのような子どもが周囲に受け入れられ、他人を傷つけることなく生きていくには、どういうサポートが可能なのだろうかと、とても考えさせられる。