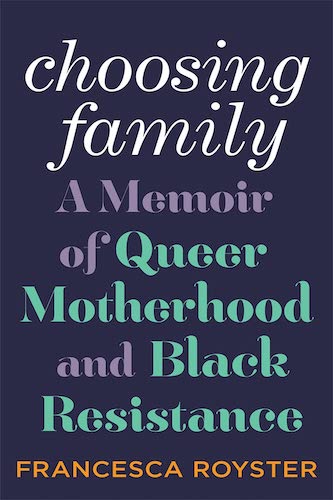

Francesca Royster著「Choosing Family: A Memoir of Queer Motherhood and Black Resistance」

シカゴで育ったレズビアンの黒人女性が白人の同性パートナーとともに黒人の女の子を養子として引き取り人種ミックスでクィアな家庭を築いた経験を綴った本。

これまでにも多くの論者が指摘してきたとおり、主流派社会が奨励する規範的な「家庭」から排除されているからこそ、その外側により柔軟でコミュニティに根ざした家庭を展開してきたことは、黒人コミュニティとクィアコミュニティに共通している。古くは奴隷制において血の繋がった家族が所有者である白人の都合でバラバラに離散させられたり望まないかたちで出産を強いられた経験から、そして現在でも制度的な差別や暴力、児童福祉制度や刑事司法制度などによって家族が引き離されることに晒されている黒人たちは、実家から追い出されたり関係を切られた結果お互いを見つけ出し独自の関係性と家族を築いてきたクィアたちと同じく、主流派社会とは異なる「クィアな」家族を生きてきた。著者自身の家庭でも、親戚のあいだで親が育てられなくなった子どもを別の親戚が養育したり、血の繋がらない子どもたちがいとこや兄弟姉妹として一緒に育ったり年上の子どもが親と一緒に年下の子どもの面倒をみたりするなど、必ずしも血の繋がりに基づかない関係性を通した相互扶助が家族の一種として生きられている。

著者がパートナーとともに養子を引き取るのに頼ったのは、黒人コミュニティにおいて長い歴史を持つ養子縁組斡旋団体だった。クィアコミュニティではほかにも公的な里親制度を通して子どもの里親となりのちに養子として引き取るパターンや海外から子どもを養子に引き取るパターンもあるが、前者は政府によって(多くは虐待ではなく母親が貧困などに苦しんでいることを理由として「ネグレクト」とされて)無理やり親から引き離された子どもを引き取ることになることや、里親となって関係性を築いたあとで養子として引き取ることができなくなる可能性もあることなどから諦め、後者については人種ミックスで同性カップルの彼女たちに養子を引き渡す国がどこにもないことなどから断念した。彼女たちが頼った斡旋団体は、まず養子引き受けを希望する人たちに長期間のプログラムを受けさせ、子どもを育てる環境が整っていることなどを審査したうえで、彼女たちの写真やプロフィールを載せた資料を作って子どもを養子に出そうとしている母親に見せる。母親は資料をもとに自分の子どもの親となる候補を選び、直接会ったり子どもと会わせたりするとともに、養子に出したあとどのような関係を持つか(定期的に会う、手紙を出す、など)産みの母親が選択できる。政府の児童福祉行政によって家族の関係性を引き裂かれる痛みを見聞きしてきた著者は、こうした斡旋団体の仕組みに納得する。

プログラムに参加していた養子引き取り希望者の多くは異性愛カップルで、同性のカップルも何組かいたものの、人種ミックスは著者と彼女のパートナーだけ。産みの親に選択肢が与えられることに納得しつつも、自分たちは選ばれないのではないか、うまくいくように見えても最後の最後でやっぱりあなたたちはダメですと言われるのではないかという不安は大きかった。黒人の子ども向け、養子とされた子ども向け、人種ミックス家庭の子ども向け、それぞれの絵本はあっても、全ての要素が入った絵本は見つからないし、彼女が大きくなったとき他の子どもたちになにか言われないか、自分のことをきちんと受け入れることができるだろうかと、不安は絶えない。また、その子には視力や心臓に影響が及ぶ障害があることがあとから分かり、ただでさえ大変な環境に置かれているのに自分たちが彼女のために思い描いていた人生が崩れつつあるような感覚を覚える。

著者は自身が家族にレズビアンとしてカムアウトしたとき、それを受け入れ彼女への愛を語った父親が、しかし悲しそうに「あなたが差別や暴力の標的となりノーマルな人生を歩めなくなるのが心配だ」と言ったことを思い出す。そのとき彼女は自分に正直に生きることを宣言した彼女を父親がもっと積極的に祝ってくれなかったことを不満に思ったが、養子となった娘の障害について知った彼女はあらためて父親がその時感じた悲しみに共感することができた。また、彼女の母親は生涯ストレートだったが、母親はソーシャルワーカーやボランティアとして常にコミュニティのために働いてきて、晩年にはHIV/AIDSを持つ人たちのための施設で働いていた。同性愛者であることで、またエイズ患者であることで家族から見放された人たちも少なくないなか、かれらをケアする母親に著者は、クィア・マザーのお手本を見出す。

本書の半分以上は母親として子どもを育てることの喜びと大変さに費やされているのだけれど、その部分はわりと普通の母親としてのメモワールなので、多くの人が共感できる内容だとは思うけれども紹介文で特筆するような感じではない。わたしが個人的に一番おもしろいと感じたのは、最後の部分に書いたクィア・マザーとしての彼女の母親の生き方と、著者と彼女の関係性だった。