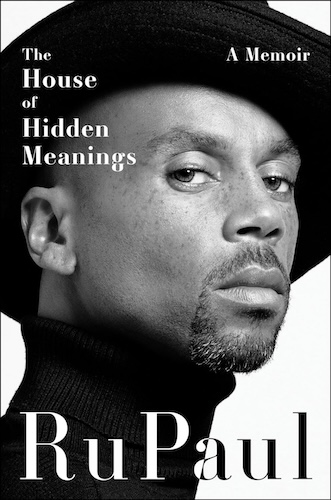

RuPaul著「The House of Hidden Meanings: A Memoir」

リアリティ番組「ル・ポールのドラァグ・レース」のプロデューサ兼司会として世界一有名なドラァグクィーンに上り詰めたルポールによる自叙伝。サンディエゴでの子ども時代からはじまり、アトランタでアートシーンに出会い、ニューヨークでパンクからハイフェムのグラム系ドラァグパフォーマーに転身して成功を収めるまでの話と、その裏で両親の不仲・離婚に悩み、父親に受け入れられなかったトラウマから恋愛関係のこじらせや薬物使用で苦しんだ個人史を語る。

正直な話、わたしは「ドラァグレース」はともだちの家でたまたま一度か二度見たことがある程度だし、ルポールの活躍も全然追っていないので、わたしの中ではいまでもルポールと言えばレズビアンティーンコメディ映画「But I’m a Cheerleader」に出てくる無駄にセクシーな男性職員のイメージ。だから表紙のルポール像はわたしのイメージそのものなのだけれど、かれのハイフェムドラァグのイメージが強い人(たぶんわたし以外のほとんどの人)にとってはドラァグを纏わないルポールの表紙画像からかれの本気度が感じられるのでは。

もともとパンクシーンにハマりジェンダークィア的なパフォーマンスをやっていたルポールがハイフェムドラァグに移行したあたりは以前から興味があったのだけれど、若いころはマッチョがモテるゲイコミュニティではフェムっぽすぎてほとんど欲望の対象とされなかったけれど、振り切ってハイフェムにしたら(普段とのギャップで?)なぜかモテるように。いやいやホントかよ。ジェンダーはあくまで遊びやパフォーマンスであってアイデンティティではないと公言する著者は以前はトランスコミュニティと衝突してたけど、最近はトランス女性やトランス男性、ノンバイナリーのパフォーマーも番組に登場させたりコラボしたりして、うまいことやっている感じ。まあ「ドラァグレース」が始まる前で本書は終わってしまうので、そのあたりの話題は書かれていないけど。

しかしHIV/AIDS危機やクラック・コカインの流行でルポールと同年代の若い黒人ゲイ男性たちが大勢亡くなった時代を背景としながら、それらに触れつつも扱いが軽いように思うし、自分がそれを運良く逃れたこと、そしてもしかしたら自分より成功する可能性があった数多くの才能がそれらによって失われていったかもしれないことをどう考えているのだろうか、と感じた。人種差別の問題についても、本人が自分の人生において重要な要素でないと感じているならそれはそれでいいけど、自分は有名になるべくしてなったという考え方に不都合だからと意識の外に追いやっているような気もする。まあ本書で一番おもしろいのはマドンナの悪口が書かれている部分だったりするのだけど。