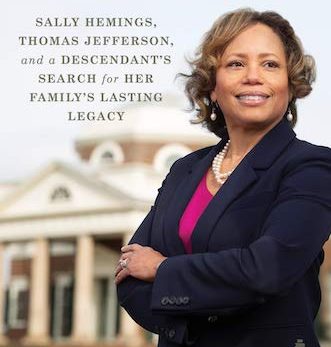

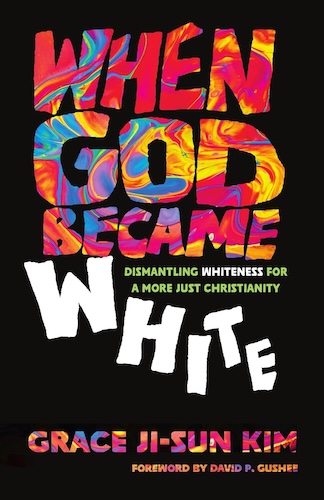

Grace Ji-Sun Kim著「When God Became White: Dismantling Whiteness for a More Just Christianity」

子どものころ親に連れられ韓国からアメリカに移住した神学者が、キリスト教がローマ帝国の国教となりヨーロッパに広まる過程で白人男性の神を崇拝する白人至上主義・男性至上主義的な信仰に変質してしまったことを批判し、人種主義や植民地主義によって虐げられた人たちの解放を目指す本来の信仰を取り戻そうとする本。先に出た、キリスト教会における性暴力を告発しサバイバーとともに苦しむイエス像を提唱した共著「Surviving God: A New Vision of God Through the Eyes of Sexual Abuse Survivors」(Susan M. Shaw氏と共著)に続いて出版された。

韓国からアメリカに移住してきた一家はもともとキリスト教徒ではなかったが、韓国系教会の庇護を受けるためにキリスト教に改宗。また韓国系教会の礼拝の日以外にも子どもだった著者は忙しい両親によって保育施設と英会話教室がわりに近くの白人教会に送り込まれた。韓国でそこそこ裕福だった両親は差別により仕事を探すのに苦労し、夜中にランプを頭に装着してゴルフコースでミミズを集め重量あたりいくらで農家に販売する生活。また生徒のほとんどが白人の学校に通わされた著者は、細い目などアジア人特有の外見をからかわれ韓国人であることを恥と感じるようになり、英語が不自由な両親、とくに家でキムチを着け弁当にも入れようとする母親に反感を感じるようになる。そういうなか一家は原理主義的な信仰に傾倒し、韓国から持ってきた人形などを仏教や儒教のような「悪魔の教え」を表現するものとして捨て去るなどして、教会に飾られた金髪碧眼のイエスに救いを求めるようになった。

ヨーロッパにキリスト教が普及してからのキリスト教の歴史は、宗教戦争や植民地主義、黒人奴隷制を正当化する道具としての歴史だった。キリスト教徒でない先住民には土地の所有権がないという教会の教えによって土地の簒奪と先住民に対するジェノサイドが進められ、また信仰のある白人たちは債務奴隷となっても契約された期間働けば自由になったのに対しキリスト教徒ではない黒人奴隷は家畜として生涯使い潰しその子孫も奴隷とすることが認められた。もともとヨーロッパのそれぞれの国や地域、民族のアイデンティティを持っていた多様な人たちが「白人」となり、またそこに含まれない人たちが先住民や黒人という別のカテゴリにおさめられたのは植民地主義や黒人奴隷制の成立に深く関係しており、そこに正当性を与えたのがキリスト教だった。

現在、多くの白人キリスト教徒たちは「神は人種を見ない」としてカラー・ブラインドの姿勢を見せるが、それならどうしてかれらはいまだに金髪碧眼のイエスを崇拝しているのか。歴史的なイエスはおそらく黒髪で褐色の肌だったはずで、しかも聖書にもとくにイケメンではなく目立たない顔立ちだと書かれているのに。またダ・ヴィンチの「最後の晩餐」ではヨーロッパ風の長いテーブルにイエスと弟子が集まって歓談している様子が描かれているが、現地の文化であれば低いテーブルを輪になって囲んで地面に座って集まっていたはずだが、多くのキリスト教徒たちはいまだにダ・ヴィンチが空想したイメージから離れられない。イエスをわざわざ白人男性に改変しなければ崇拝の対象とできないこと自体が、キリスト教における白人至上主義の根深さを示している。そしてそれは白人だけでなく非白人のキリスト教徒たちにも共有されており、宣教師たちが見せびらかす権力と豊かさに憧れる非白人たちを白人至上主義に引き込んでいる。著者自身、自分の著書を祖国の人たちに届けたいと韓国語での出版を何度も試みたけれども、韓国でありがたがられる神学の翻訳書は白人男性神学者たちの著書ばかり。

著者は聖書のなかから男性的なだけでなく女性的な性質も兼ね備えている神のあり方や、虐げられた人たちに寄り添い権力者に立ち向かう信仰を読み取り、反人種主義・反植民地主義的な神学を展開する。そのせいで白人キリスト教徒や白人神学者たちは「それはキリスト教ではない、自分の思想を勝手に聖書に読み込んでいる」と批判されるも、かれら自身が白人至上主義や男性至上主義を勝手に聖書から読み取っていることを指摘し、どうして非白人の女性の解釈が一方的に間違いで白人男性の解釈は正しいものだと言えるのかと反論。まあキリスト教徒でないわたしにとってはどっちもどっちって気はするのだけど、著者が説教する教会なら行ってみたいとは思わせてくれる。