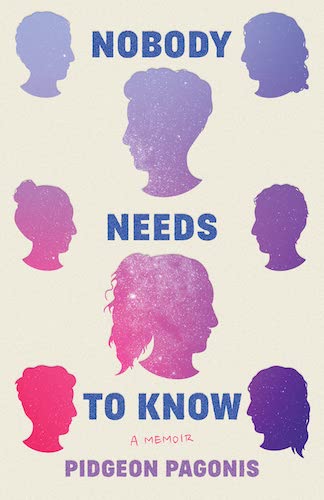

Pidgeon Pagonis著「Nobody Needs to Know: A Memoir」

シカゴ出身のインターセックス活動家による自叙伝。わたしの分類ではインターセックス運動の「第三世代」の活動家で、ソーシャルメディアを使ったインターセックス運動の活動を最初に成功させた人という印象。

著者がインターセックス(現在では一般に性分化疾患、DSDと呼ばれることが多いが、著者がインターセックスという言葉を使っているのでそれに従う)の子どもの権利を守る団体Advocates for Informed Choice(AIC、現InterACT)に参加するなどインターセックス当事者運動で活躍をはじめたのは、ちょうどわたしがAICの理事を辞めインターセックス運動から離れた時期だったので、直接著者と行動をともにしたことはないのだけれど、本書に登場するたくさんのインターセックス当事者やその支援者はわたしがよく知る人が多く、まるで同窓会に参加している気分になりながら読んだ。

とはいえ書かれている内容はヘヴィー。女の子として育てられた著者は五歳のころ、自分は卵巣に癌を持って生まれてしまい、手術によって奇跡的に命を救われたけれども、一生子どもを生むことはできないと親に教えられる。秘密を抱えたまま周囲に溶け込もうとするものの、周囲の女の子たちとは異なる体型やなぜか尿もれを起こしてしまう自分の体に不安を感じ、相談したところ、尿もれを直すと同時に「小さすぎる」膣を少しだけ広げると称する手術を受けさせられ、また思春期になるとホルモン剤を与えられる。しかし著者の胸は大きくならず、体型も中性的なまま。より周囲の女の子たちみたいになりたいという思いとともに、自分は子どもを生めない体であり本当の女の子ではない、ボーイフレンドができても真実を知られると捨てられてしまう、という悩みを抱く。

地元の大学に進学した著者は、たまたま興味を持って取った女性学の授業で衝撃の事実を知る。それは女性のなかにはXXではなくXYの性染色体を持つ人たちがいて、本来ならそうした胎児は「男性ホルモン」とも呼ばれるアンドロジェンの影響によって男性型に発達するところが、アンドロジェン受容体が働かない場合にはそうならず女性的な外見で生まれることがある、という話。これまで自分が感じていた自分の身体についての疑問に説明が付くのではと考えた著者が母親を問い詰めて判明した自分の診断名は、まさに授業で取り上げられていた「アンドロジェン不応症」(AIS)だった。それは著者が自身の診断名を知らなかったというだけでなく、もともと癌になった卵巣などなかったし、それどころか子宮もはじめからなく膣も手術で作られたこと、尿もれが起きたのは手術の後遺症だったこと、そして医者たちが母親を言いくるめて著者をずっと騙してきたことを意味した。

必死の思いで自分が授業で話題になったAISであることを教授に相談すると、ちょうど次の週にクラスでゲストレクチャーをする予定だったインターセックス活動家を紹介され、彼女のレクチャーのあとに教授と三人で食事をすることに。これをきっかけにインターセックス運動に関わるようになり、専攻も女性学に変えて卒業プロジェクトでもインターセックス当事者の経験についての研究を行う。

著者は自分が過去に受けた医療のカルテを入手することで、シカゴの小児病院が自分や母を騙して本来なら必要のない手術を再三行ったこと、大勢の医師や医学生に幼い著者の性器などを不必要に見せびらかしたこと(インターセックス運動では「メディカル・ディスプレイ」、障害者運動では「パブリック・ストリッピング」と名指しされている)、その後遺症について相談した著者にさらに十分な説明もしないまま別の手術を行ってきたことなどを知ったが、それでも直接病院に対して自分の思いを伝えれば物事を好転させるのではないかという希望を持っていた。大学院生になった際、インターセックスの子どもを授かった親やインターセックスの子どもを支える役割を担いたいと病院に申し出るも、返事がないまま。しかし著者のインタビューがラジオで放送され共感を広げると、パニックになった病院から「すぐに会って話をしたい」と連絡があった。面会を申し出てきたのはインターセックスの子どもへの医療に関わる二人で、うち一人は実際にインターセックスの子どもに対する手術を担当している泌尿器科医。不安に感じた著者がAICの上司でありインターセックスの子どもに対する不必要な手術を行っている医者や病院に対する裁判を起こしている弁護士に相談すると、彼女は同席するためにカリフォルニアからやってくることに。

この部分、その弁護士アン・タマー=マティスさんがめっちゃカッコ良い。彼女はインターセックス当事者ではないけれど当事者であり医者でもあるパートナーのいる人で、わたしも彼女の求めに応じてAICが設立された際に理事になったのだけれど、泌尿器科医らが現れると、その場にはブリーフケースを側に起きリーガルパッドを開いた弁護士が。しかも彼女はこのところ各地で医師や病院を裁判に訴えている業界では良く知られた人で、「どうしてここに?」と聞かれて「ああ、ちょうど近くで今度の裁判のためにあなたもよく知る医師を尋問する予定があったから」と。ラジオでうるさいことを言っている若い患者を恫喝して黙らせようと思って呼び出したところが完全に形勢逆転。いやこれ痛快だわ。わたしも昔、有力な小児内分泌科医とインターセックス医療についてある大学で公開ディベートさせられたんだけど、当時こんな力強い味方が側にいてくれたら良かったのにと思った。

長くなるので後半の紹介は端折るけど、本書は医者に嘘をつかれ、不必要な手術を受けさせられ、真実を知らないまま自分の体に自身を持てなかった著者が、インターセックス運動のなかで仲間に出会い、ノンバイナリー・クィアとしての自覚に目覚め、ソーシャルメディアや病院の前でのプロテストなど新たな手法を使った運動を展開して、ついに自分を酷い目にあわせたシカゴの小児病院に「不要なインターセックス手術の廃止」を全国に先駆けて決定させた物語。てかピジョンが子どものころ胸が大きくて男の子にモテる女の子に憧れていたなんて、ノンバイナリーな著者にしか会ったことがないわたしは全然知らなかったし、いまでもその部分だけ脳が追いついていけてないんだけど、本当に良い本。すぐに著者にメール出した。