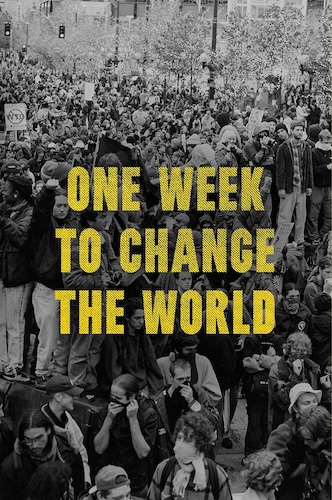

DW Gibson著「One Week to Change the World: An Oral History of the 1999 WTO Protests」

企業の利益を優先したグローバリゼーションに反対した市民が数万人シアトルに集まり世界貿易機関(WTO)の1999年閣僚会議を失敗に追い込んだ、いわゆる「シアトルの戦い」についてのオーラル・ヒストリー。地の文をまったく入れず、労働活動家・農家・環境団体・先住民活動家・政治家・警察・その他さまざまな人たちの証言を紡ぎ合わせ、あの一週間なにが起きたのか明らかにする。

WTOは1995年に関税及び貿易に関する一般協定(GATT)のウルグアイ・ラウンドの交渉により設置され、1999年WTO閣僚会議ではそれにかわる新たなラウンドの開始が予定されていた。シアトルでその会議が開催されることが発表されると、自由貿易による失業に反発する労働者や輸入品との価格競争に晒される農家、環境や労働者の人権を保護する仕組みが非関税障壁として違法化されることを恐れる左派系活動家や宗教指導者、自己決定権が奪われることを懸念する先住民活動家、さらには国家主権の縮小に反対する孤立主義的な右派活動家らが、閣僚会議の阻止を目指して反対行動を計画する。かれらは直接行動ネットワークという緩い連合体を形成し、参加者を募るとともに非暴力的な直接行動についてのトレーニングを行ったり世界中からシアトルにやってくる活動家たちがシアトル住民の家に泊まれるようにするなどの準備をした。またかれらはシアトル市当局とも常に連絡を取り、かれらの目的が平和的に閣僚会議を閉鎖に追い込むことであり、暴力的な行為に反対することなどを伝えていた。

閣僚会議の時期が近づくにつれ、警察や連邦政府の一部ではシアトルに集結する活動家の数が予想をはるかに上回っていることなどに危機感を抱く人もいたが、シアトル市は直接行動ネットワークとの関係に自信を持っており、またリベラル派の市議の何人かは自身がデモに参加する予定でもあったことから、油断しきっていた。そして訪れた閣僚会議の初日、活動家たちは予告どおりに大勢の人たちが腕を組んで閣僚会議の会場となるコンベンションセンターを取り巻き道路を封鎖、何重にも重なった人間の鎖によってWTO加盟諸国から来た代表ら会議関係者が会場に入ることができなくなった。シアトル市は平和的なデモが起こることは想定していたけれどこれだけの人数が参加して実際に閣僚会議の開催を阻止するとは思っておらず、また市民からの批判を恐れて州兵や連邦政府の部隊を市内に展開することには消極的。しかしオルブライト国務長官がホテルに缶詰になっているほか、クリントン大統領も数日後にはシアトルを訪問する予定であり、さらには各国代表たちも会議に参加できずにいた。州や連邦政府が最も懸念したのは、他国の代表についているボディガードが活動家たちに過剰反応して発砲するなどの突発的な事件の発生だった。

シアトル市は州兵の投入に必要な非常事態宣言には消極的だったものの、とりあえず周囲の自治体に応援を要請し、各地の警察がシアトル市に集結した。しかしそれらの警察はこれほど大規模なデモへの対応の経験は皆無であり、市内各所で活動家に対する暴行が発生、また手榴弾などの兵器が使用され、それに便乗した(もともと直接行動ネットワークには加わらず独自の計画をしていた)ブラックブロックのアナキストやかれらにさらに便乗した一般人までもが周囲のビジネスに投石し、店舗から商品を盗み出したりする。直接行動ネットワークもシアトル市・警察もそれぞれの統制が取れなくなるなか、混乱が広まる。ついに非常事態宣言が出され、警察は大勢の活動家らを一斉逮捕。そのほとんどはなんの犯罪も犯していない人に対する不当逮捕であり、のちに市が賠償金を支払っている。また、かれらが収容された留置所や警察署の外にも大勢の市民が駆けつけ、訓練されたとおりに黙秘を貫く活動家らを勇気づけ続けた。

警察による大量逮捕によってなんとか会議は再開されたが、それでも反対派によるデモは続き、警察は手榴弾が尽きて全国から取り寄せるほど人員的にも装備的にも消耗、留置所も超満員で自治体の機能が麻痺しつつある限界状態。そういうなか市民による反対運動を背後に受け先進国の横暴を批判する途上国が主張を硬化させ、結局閣僚会議は新たなラウンドの開始を宣言できないまま中途半端なかたちで閉会。地元シアトルの活動家や周囲からかけつけた活動家たちにとって「シアトルの戦い」は勝利に終わったが、それが長期的に良かったのかどうかは判断が難しい。シアトルでの失敗に懲りたWTOは次の会議を絶対王政が敷かれ市民によるデモが許されないカタールの首都ドーハで行ったがWTOに権威は戻らず、トランプ政権があれだけ好き勝手しても止められないくらいには弱体化したが、それはすなわち先進国が自らはルールに縛られず途上国にだけルールを押し付ける体制となったことでもある。

また警察は「シアトルの戦い」を契機としてデモ鎮圧の手法や軍用兵器を含む手段を強化し、これはのちのウォールストリート占拠運動やブラック・ライヴズ・マター運動への対応に応用された。それまでにもメキシコで起きたサパティスタ蜂起やフランスの農家による大規模なデモなど反グローバリズムの運動は世界的に広がっていたけれど、「シアトルの戦い」の2年後に起きた同時多発テロ事件により活動家たちの国外移動が難しくなり、いわゆる「愛国者法」をはじめとする市民監視制度や挙国一致的な世論により運動が萎縮した。その後、左派の反グローバリズムもまだ存続しているとはいえ、反グローバリズムの論理は反移民やナショナリズムを掲げる極右ポピュリズム勢力に乗っ取られ、もともとあった陰謀論的な要素をさらに深めてしまっている。

本書は「シアトルの戦い」をその数ヶ月前から事後まで時系列にそって、さまざまな異なる意見や解釈も含めた関係者の証言だけで記録しており、とても臨場感があっておもしろい。わたし自身は参加できなかったのだけれど、当時はポートランドに住んでいて知り合いの活動家たちがたくさんシアトルの戦いに参加していていろいろな話を聞いていたけれども、本書はそれを立体的に補完してくれた。ただわたしの知り合いはクィアや障害者の活動家たちなのだけれど、とくにクィアや障害者がシアトルの戦いでどういう働きを見せたか、という話は書かれていない。障害者たちが車椅子を鎖で繋いで建物を封鎖し、かれらを逮捕した警察が車椅子に座った障害者たちをどうしようか困っていた話とか、誰かがぜひ記録に残して欲しいんだけどなあ。今年の11月に25周年を迎えるわけだけど、誰かイベントでもやらない? あと、閣僚会議が開かれていたダウンタウンとは少し離れたキャピタルヒル(クィアや活動家が多く住んでいるとされている)に深夜警察が全くなんの必要もないのに嫌がらせのために催涙ガスを撒き散らした、というのは「あ、これブラック・ライヴズ・マターでもあったやつだ!」と思った。