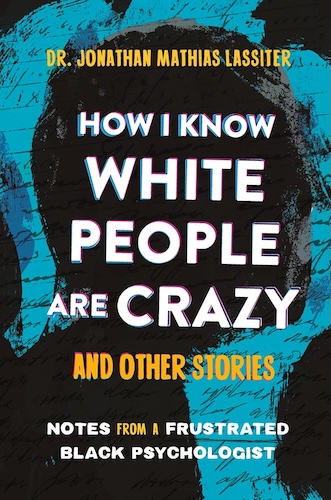

Jonathan Mathias Lassiter著「How I Know White People are Crazy and Other Stories: Notes from a Frustrated Black Psychologist」

「白人がクレイジーだとどうしてわたしは知っているのか」という挑発的なタイトルだけれど、黒人でゲイ男性の心理学者である著者による自叙伝であり、同時に白人シスヘテロ男性たちによって生み出された心理学が内包する白人マインドセットを批判し、白人以外の人たちやクィアやトランスの人たちの解放を目指す新たな心理学を目指す本。

著者が批判する白人マインドセットとは、白人男性による心理学が前提とし、また理想としてきた、独立した個人という概念を中心としている。そこでは家族やコミュニティとの繋がりは個人の心理的充足の一つの道具とされ、過去の祖先や未来の子孫への責任は問われず、人々は個人の利益のために競争し勝利・成功することを目的として生きる。白人男性心理学者(たとえばミルグリムやジンバルド)らは、白人男性の心理の普遍性と優越性という矛盾した前提のもと、白人男性だけが参加した実験により人間の心理を解明したと発表し、のちにそれ以外の人たちが参加した実験で同じ結果が出ないと、かれらの逸脱性や劣等性を説明する後付けの理論を付け加えた。

たとえば心理学の教育課程で必ず扱われるエリック・エリクソンの心理社会的発達理論では、生涯を通して人々が通過する8つのステージが規定され、それぞれにおいて人は心理的課題に直面し、それを通してアイデンティティや価値観を身に着けていくとされているが、エリクソンが黒人がアイデンティティ形成の過程で通る3つのステージを提案し、そのなかで黒人が過剰なセクシュアリティ、暴力性、あるいは表向きの従順さと鬱傾向に陥る理由を説明していることはほとんど知られていない。

本書はこうした心理学における白人至上主義や男性中心主義・異性愛中心主義への批判とともに、著者はリベラルな街だとされるサンフランシスコでアジア人による住居差別にあったり2008年の住民投票において「黒人が同性婚に反対した」という初期の小規模な出口調査における間違ったニュースが広まった結果白人のクィアたちに人種差別的な扱いを受けた経験から、心理学者を目指して大学に進学して経験した人種差別や、心理学者としてどれだけ業績をあげても評価されずむしろ警戒されるようになることなど、著者自身が経験した不当な扱いについての記述が続く。

とくに著者が「白人はクレイジーだ」と思ったのは、大学院で必修とされたダイバーシティに関する授業で、「自分がマイノリティになる場所に2時間参加してみて報告しろ」という課題を出されたとき。心理学は圧倒的に白人が多い分野で、なかでも近年白人女性が増えているが、著者が周囲を見回しても黒人は自分だけ。さらにゲイである著者は黒人コミュニティでも疎外感を感じており、2時間どころか一日24時間マイノリティであることが避けられないのに、その自分に何をしろと言うのか。講師が過去の良い例として挙げたのは、黒人教会の礼拝に参加した白人女性の学生で、キリスト教徒である彼女はそれまで黒人教会には行ったことがなくて不安だったけれども、行ってみたらみんな親切だし讃美歌がリズミカルで踊りだす人がいたほかは同じだった、という学びをした、という話だったのだけれど、これを聞いて著者は怒りを通り過ぎて呆れてしまう。白人女性が一人で黒人社会に来ることが、黒人社会にとってどれだけの脅威なのか——過去には白人女性に視線を向けたというだけでリンチにあった黒人はたくさんいる——分かろうともせず、その好意に甘えて参加させてもらい、その結果「思ってたほど怖くなかった」ってそれってなんだよと。たった2時間そんな体験をしたからといってマイノリティの経験を理解できるはずもないし、それがダイバーシティ教育だなんてふざけている。

でもまあ必修なので仕方なく「スポーツ・カルチャーに潜入してみる」というプロジェクトをすることにしてスポーツバーに行ったのだけれど、参加したといえるためにはほかの客と会話をしなくちゃいけないし、そうするとゲイだとばれるんじゃ?相手の男を誘っていると思われたらマシュー・シェパードさんみたいに殺されるんじゃ?という恐怖とともに、「あ、シャーリー・テンプル(ゲイが大好きな往年のハリウッド女優の名前から取られたノンアルコール・カクテル)置いてある?てかそんなの注文したらゲイだってばれるじゃん、ビール飲まないといけない?」とか自問する著者がゲイゲイしててかわいい。まあそんな話から、ようやく心理学者として教壇に立っても白人学生からナメられ脅されたり「怖い、もっと笑って」と注文される話やら、業績がないうちは過小評価され、かといって業績を積み上げてきたらこんどは脅威とみなされる話とか、アカデミアの黒人あるある話が満載。

同時に著者自身、白人マインドセットを内面化してしまい、自分の出世のために助けを求める黒人の学生を見捨ててしまった経験を挙げているように、白人マインドセットは白人だけの問題ではない。というより白人マインドセットは白人ではない人たちに内面化されたときこそ、その陰湿さが際立つ。黒人男性が全体の0.5%しかいない心理学という分野でさらに少ないゲイである著者による心理学の白人至上主義に対する批判はもちろんもっともな話なんだけど、それより自叙伝的な部分のほうが圧倒的に引き付ける話だし、読んでいて著者の憤慨に共感する。