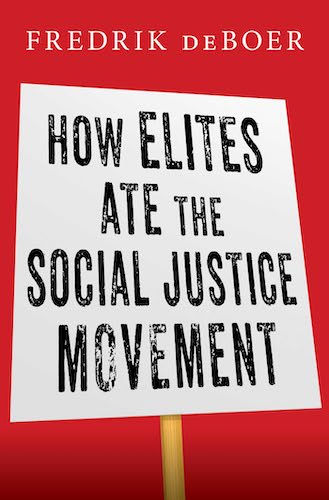

Fredrik deBoer著「How Elites Ate the Social Justice Movement」

白人男性左翼がブラック・ライヴズ・マター運動やMeToo運動など最近の「社会正義」を求める運動を批判する本。いつのもやつかと思ったけど、思った以上にダメ。

著者は、階級の問題を解決すれば人種やジェンダーに基づいた問題は自然と解消される、という一部の左翼が言う「階級のみ」の運動論を否定しつつ、階級を第一に置くのは戦略的に正しいと主張。なぜなら労働運動こそは他人の理解を必要とせずとも物理的に労働を拒否することによって自らの要求を通すことができる運動であり、マジョリティの理解と配慮を必要とするさまざまなマイノリティによる運動とは一線を画するとする。それらの運動は階級をめぐる闘争のなかでこそ目標を実現できる。

著者のブラック・ライヴズ・マター運動やMeToo運動に対する評価は、あるときは「運動をまとめあげる組織がなく、具体的かつ実現可能な要求を掲げることができなかった」と批判し、またあるときはBLM国際ネットワークやTime’s Up!など具体的な組織の問題点を指摘するなど、批判的だ。それぞれの批判はまあ納得がいくものが多いのだけれど、著者はそれぞれの運動のなかで具体的にどのような議論が行われているのかには目を向けないまま、それらの運動は白人や男性に対して「下手な発言をしたら叩かれる」という恐怖を植え付けてしまった、ということをそれらの運動の最大の結果であるかのように書いている。白人たちは人種差別について学んで責任を感じ恥じ入るよう求められるが、そうした個人的な態度を変えることは現実の人種差別の構造を解消するためにはなんの役にも立たない、と著者は書いているが、運動は「恥じ入ること」など求めていないし、個人的な態度ではなく構造を変えるべきだと主張しているのも運動そのものだ。

著者は繰り返し「口先だけの反差別」の例として、映画やテレビ番組におけるキャストや制作陣の多様化や、障害者をめぐる言葉遣いの是非をあげるが、キャストや制作陣の多様化は反差別のスタンスのためではなく実際にそれらの業界で働いている人たちやそれを見ている人たちの中から出てきた訴えだし、障害者運動が障害者を見下した言葉遣いを批判しているからといってそれだけ守ればいいとか、それ以外はなにも変えなくていいと言っているわけでもない。労働者は具体的な行動により実力行使ができるが障害者は「その定義上」そうしたことができない、という著者の主張こそ、障害者たちが体を張って自分たちの権利を獲得してきた歴史を無視している。

本書は繰り返しOlúfẹ́mi O. Táíwò著「Elite Capture: How the Powerful Took Over Identity Politics」から引用し、エリートによる社会正義のための運動の私物化・専有を批判するのだけれど、Táíwòと比べてなにを「エリート」とみなすのかの認識がブレブレだし、戦略としてもマイノリティの中からの抵抗を訴えるTáíwòに対して白人リベラルがマイノリティへの連帯ではなく労働運動に注力するよう訴える著者のアプローチは意味不明。いーかげんにしろと。