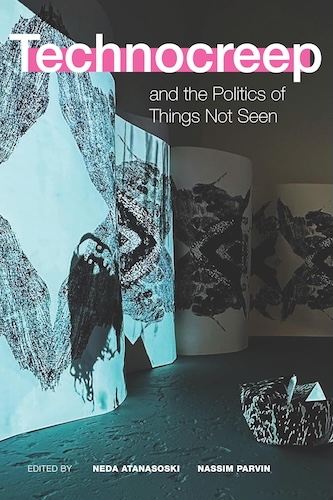

Neda Atanasoski & Nassim Parvin編著「Technocreep and the Politics of Things Not Seen」

わたしたちの生活や身体、環境へのテクノロジーの侵食をインターセクショナルなフェミニズムの視点から分析する論集。タイトルのcreepは知らないうちに密かに侵入することを指す言葉で、そこから派生して(主に)女性の身体スペースを侵害するキモい(主に)男性に使われることも多い。またthings not seenの部分は聖書の語句から取られたジェームズ・ボルドウィンの著作からの引用。

テクノロジーの発達と資本主義の論理に基づいたその無規範な展開によるプライバシー侵害や人権への脅威については、これまでにもさんざん論じられている。本書に特徴的なのは、そうした議論をさらに進め、リベラルで個人主義的・資本主義的なプライバシー擁護の論理の限界と、またテクノロジー導入以前から特定のコミュニティに対して行われてきた監視や排除とテクノロジーを応用したそれとのあいだの連続性を指摘する点。また、論文とともにさまざまなアーティストによるテクノロジーの侵食をテーマとしたアートも掲載されており、それを見るだけでも興味深い。

本書に掲載された論文は全十本。反移民組織による民間国境監視プロジェクトや性暴力を通報するためのアプリや生理の周期を記録するアプリの隠された前提とその弊害、寡占化・テクノロジー化された賃貸住宅の管理が賃貸人に与える脅威(ルーアニアにおけるテクノ資本主義の展開についての本「Silicon Valley Imperialism: Techno Fantasies and Frictions in Postsocialist Times」著者のErin McElroy氏が寄稿)、障害者自立とスマートホームテクノロジーの関係と階層化、環境保護を名目とした森林や海などのデータ収集、中国に社会信用スコア制度を全体主義的な脅威とする一方でそれに対抗して自由を守るためとして正当化されるアメリカのテック企業による個人情報収集とその商用利用、音声や動画をAIで分析して労働者の感情を管理するテクノロジーなど、よくある議論より一歩先の話が次々と展開される。そしてそれらは決してテクノロジーによって新たに生まれた問題ではなく、これまでもあった社会的な監視や排除がより安価で広範に、そして個人の責任を回避したかたちで自動化されつつあるということが繰り返し指摘される。