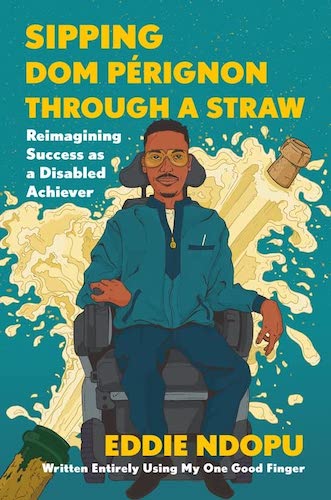

Eddie Ndopu著「Sipping Dom Pérignon Through A Straw」

南アフリカで活動する障害者活動家で国連総長が任命した17人のSDGアドボケートの一人でもあるゲイ男性の著者が、生い立ちに始まり主にオックスフォード大学在学中に経験したさまざまな構造的な困難について綴った自叙伝。

著者は南アフリカ出身で当時末期を迎えていたアパルトヘイトを逃れてナミビアに亡命した母のもと生まれた。二歳のときに進行性の筋力低下を伴う脊髄性筋萎縮症の診断を受け、五歳まで生きてはいないと言われながらも、予想を覆して大人になる。

2008年に南アフリカのヨハネスブルグ近郊に設立された、将来のアフリカのリーダーを育成するためのアカデミーに応募。成績面などでは評価されるも「あなたが必要とする介護を提供する余裕がない」と入学を拒否されたが、アフリカの将来のために障害のあるアフリカ人たちのリーダーシップが必要であることを力説して入学を認めさせるなど、早くから活動家として頭角を現す。

さらにカナダの大学を卒業後、国際的なリーダーを育成するためのオックスフォードの大学院のプログラムに応募、みごと生活費を含めた全費用を大学が負担する奨学金を獲得したが、その「生活費」にはかれが必要とする介護者を雇う費用が含まれないことが分かり、クラウドファンディングで資金を集める。しかし南アフリカから連れて行く予定だった介護者のビザが降りなかったり、ヨハネスブルグからロンドンまでの渡航に付き添ってくれる介護者が見つからない、ようやく見つかったと思ったら業者に言われたことと実際に現れた介護者の言うことが違う、などさまざまなトラブルに直面。

大学に着いてみたらかれのために準備されていたはずの寮の部屋は工事中だし、歴史ある大学だけあってバラバラの大きさの石が敷き詰められた石畳は著者の電動車椅子を転倒させそうな勢い。イギリスの法律では介護者の健康を守るために著者を持ち上げて車椅子からベッドやトイレに移動させるといった介護は禁止されていて、障害のある人を持ち上げるための介護リフトが届いていないために長旅のあとシャワーを浴びたりトイレを使うことすらできなかったりと、勉強どころか生きていくことに必死にならざるをえない毎日。

介護者として派遣されてきた人たちは著者が必要としている介護を面倒くさがったりいつの間にかいなくなったりしていて、介護者がいなければ車椅子に座ることもトイレを使うこともできない著者は命の危険を感じることも。さらにシャワーをしている最中に避難訓練のベルがなったのだが、介護者は「避難訓練があればすぐに外に連れ出すよう言われている」として著者の懇願を無視して裸のままの著者を車椅子に乗せ無理やり連れ出す。業者と話をしていて著者が気づいたのは、同じような介護を受けている人には一日中ベッドの上でテレビを見ているような高齢者が多く、著者のようなアクティヴな学生生活を送ろうとしている人はいないので、介護者はそういう人を介護することに慣れていないし、それほどの労働量を想定していない、とのことだった。かれが必要としているレベルの介護を提供するには昼と夜で二人の介護者が必要だ、ということになったが、そのために必要な費用はクラウドファンディングで集めた額をはるかに超えていた。

生活費には介護費用も含まれるべきだ、として奨学金の増額を大学に求めるも、大学は(お金ならアフリカなどの植民地から過去に略奪してきた資産がめちゃくちゃあるのに)それが前例となることを恐れ「特例として南アフリカからリモートで通学しても良い」という案を提案してくる。同じ南アフリカのアカデミー出身の同級生たちに支えられて学生会の会長になったり、再びクラウドファンディングをやったり、国際的なメディアの取材を受けたり(大学はメディアで批判されるのを恐れて「ネガティヴな話はするな、クラウドファンディングを紹介してもらうだけにしろ」と圧力をかけてきた)、学生会会長として出会った大学の高額寄附者に気に入られて支援を約束されるも大学当局が邪魔してきたりと、いろいろあってめでたく大学を卒業、アフリカの若いリーダーの一人としてさまざまな国際会議に呼ばれてオバマ大統領ら世界のリーダーと会ったりして活躍してます!なんならダボス会議にビジネスクラスで乗りつけてドン・ペリニョンをストローで飲んでるし!という話。

ゲイ関連の話はおもに、南アフリカで数年間のあいだ介護してくれていた男性への片思いについて書かれている。著者にとってかれは歴代最高の介護者で、しかもマッチョでカッコいいので片思いしてしまったけど、かれは自分はストレートだと言って「男性と付き合うなんて全く考えられない」という答え。それでも介護者として、友人として、いい関係を続けていたつもりだけれど、著者を介護者として連れて行ったナイトクラブでその人がほかの男性と熱烈なキスをしているのを見かけてしまう。男性と付き合うなんて考えられないのではなく「あなたと付き合うのは考えられない」という意味だったのか、と気づいてショックを受ける、という切ない話が。ただし著者の家族から見ると、この介護者は著者がかれに惚れているのをいいことに色恋営業みたいなことをして都合よくコントロールして仕事をサボっているように見えていたらしく、失恋を抱えたまま関係を続ける難しさもあって、ヴィザが降りなくてイギリスに連れていけなくてよかったのかも、的な。大学でもかれの仲間の一人であるアカデミー出身者のうちの一人がゲイだったみたいな話があるのだけど、あんまり書かれていない。書いていないだけで、いい出会いしてたらいいな!と応援したくなる。

まあダボス会議に出るようなエリートって点で親近感はやや下がるのだけど、障害者がモノのように扱われることや、自分の尊厳が第三者によるディベートの題材になってしまう悔しさなど、わかりみぶかい。アフリカ人の重度障害者として世間にナメられないようにいろいろ無理して取り繕ってきたり、自分が直面している困難を仲間たちからも極力隠してきたといった話が書かれているのも本書の魅力。成功をひけらかしても下品にならないのは、頑張れば誰でもできるとか自分の努力と才能で成功したとか成功者にありがちなパターンを避けつつ、ノーベル文学賞を受賞したときのトニ・モリソンが言った「いまは謙遜すべき時ではない」という言葉を引いて、自分の成功を否定することはかれを支えてくれた母親やアカデミーの仲間たちの存在を消し去ることになるという意識があるから。いまでも自由に動かせるたった一本の指でタイプし、オーディオブックまで自分で朗読した著者とこの本を通して出会えて良かった。