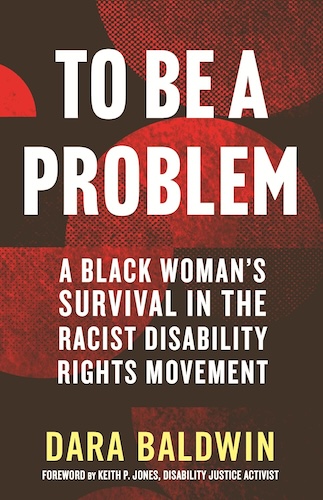

Dara Baldwin著「To Be a Problem: A Black Woman’s Survival in the Racist Disability Rights Movement」

ワシントンDCで障害者の権利を守る政策を推進するための活動に10年間以上従事していた黒人女性が、白人至上主義に染まりきった障害者権利運動との決別を宣言する本。タイトルはW.E.B. duBoisの有名な言葉から。

著者によれば、連邦政府のレベルで障害者の権利を守るための政策を推進している団体の多くは障害者ですらない政策のプロフェッショナルによって運営されていて、それらの主体となっているのは障害者ではないリベラルな白人女性たちだ。著者自身も実は障害者ではないが、政策推進の仕事を求めてそうした団体に雇われ、数少ない非白人の一人として周囲から軽視されたり無視されたりしながらさまざまな政策の実現に取り組んできた。著者がワシントンDCでこの仕事をはじめた当時、ほかの団体を含めDCで障害者の権利に関わる政策に取り組む仕事をしている非白人は彼女を含めて3人だけで、彼女以外の2人は2年ももたずに辞めていった。

アメリカの障害者運動は古くから戦場で負傷した退役軍人の白人男性たちの日常生活を支えるために発達してきており、個人の自立と自由が重視されるいっぽう、人種差別や性差別などとの繋がりや貧困、性暴力、警察による暴力など多くの障害者たちが直面している問題への関心は薄い。白人による障害者権利運動は現在の黒人やその他の非白人の障害者たちを無視するだけでなく、ADA(アメリカ障害者法)など障害者の権利を守る法律の実現に公民権運動が果たした役割や、障害者活動家がブラックパンサー党の支援を受けながら政府施設を占拠して闘ったSection 504闘争などの歴史から、白人以外の障害者や支援者の存在を抹消している。障害者を不当に施設に幽閉することを禁じた1999年の画期的な最高裁判決Olmstead v. L.C.は通常Olmstead判決と呼ばれているが、Olmsteadは訴えられた側のジョージア州厚生省の役人であり、原告筆頭人の黒人女性障害者、Lois Curtisさんの存在は障害者運動の歴史から抹消されている。

白人による障害者権利運動はそのようにして黒人やその他の非白人の障害者たちを消し去りながら、黒人解放運動の歴史やシンボルを簒奪し「障害者にとっての」ローザ・パークス、「障害者にとっての」地下鉄道、「障害者にとっての」セルマ・血の日曜日事件、などの比喩を使い、その失礼さに気づこうともしない。精神疾患や自閉症のある黒人が警察に殺される事件があとを絶たないのにわざわざ白人障害者の被害者が殺された事件だけ騒ぎ出し、人種差別に取り組んでいますというポーズのために人種バイアスについてのパネルを開いたのに発言者は白人だけというちぐはぐさも見せる。著者はそうした障害者権利運動に呆れ返り、障害者権利運動が白人至上主義と不可分であるとして非白人の障害者たちによるディスアビリティ・ジャスティス運動に期待を寄せる。

本書ではパティ・バーン、ミア・ミンガス、ステイシー・ミルバーン、リロイ・モーアらディスアビリティ・ジャスティスを提唱している非白人障害者たちの名前を挙げ、「ディスアビリティ・ジャスティスの10の原則」を中心に置くべきだ、と書いているが、しかしその10の原則を一切説明しないし、かれらがどういう主張をしているのか具体的に紹介もしていない。そもそも自分は障害者ではないのでディスアビリティ・ジャスティスの原則に従えば自分がそれをどう実現するか指図すべきではない、と逃げているけれど、だったらもうちょっと黒人やその他の非白人の障害者たちの声を紹介してくれても良かった気がする。同様に著者は自分はLGBTQではないと言いつつ、ほかに誰も話題にしないからと積極的にLGBTQの障害者の権利について訴えてきたと言うが、そこにいない人を代弁するだけのであれば意識の違いはあったとしても結局リベラル白人女性たちと同じことをやっていることになるので、その場に非白人やLGBTQの障害者たちが参加できるようにしてほしかった。

いまでは著者は障害者権利運動から離れ、政策議論から遠ざけられている障害者らと協力しているとのことだけど、正直この人のことを聞いたことないので、どこにつながっているのか分からない。彼女が経験した人種差別や白人至上主義についての記述はその通りだと思うのだけれど、障害者でない、クィアでもない著者が主人公になってしまっていて、著者が訴えようとしている「非白人やクィアの障害者たちの声を聞くべきだ」という主張と衝突してしまっている気がする。