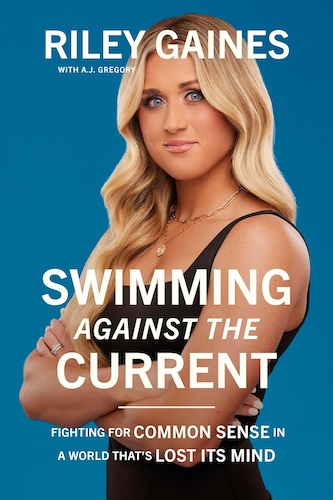

Riley Gaines著「Swimming Against the Current: Fighting for Common Sense in a World That’s Lost its Mind」

元水泳選手で反トランスジェンダー活動家として「本物の女性の日」を設立した著者の本。大学を卒業し競技引退してからは保守団体に招かれて全国で講演を行ったりFOX Newsなど右派メディアで精力的に「本物の女性」の権利を訴える活動をしている。

著者は自分の人生に大きな影響を与えた事件として2つの経験を挙げている。ひとつは大学時代にトランス女性の競泳選手として賛否両論を浴びていたリア・トマス選手と同じレースに出場して更衣室で彼女(著者は「彼」と表記)と予期せずにはち合わせになった経験、そしてもう一つは引退後にKyle Spencer著「Raising Them Right: The Untold Story of America’s Ultraconservative Youth Movement and Its Plot for Power」で詳しく解説されている右派学生団体Turning Point USAの招待でサンフランシスコ州立大学で講演した際、著者のスタンスに抗議する学生たちが暴れて数時間のあいだ警察に守られて大学構内の部屋に隠れることを余儀なくされた体験。それらの体験を通じて、著者は大学やスポーツ界がトランス差別として批判することを恐れ「本物の」女性の安全を軽視しているという信念を深くした。

著者をふくめトップレベルの競技者は大学に入るまえから同世代の有力選手とは大会で競うなどしてお互い知っているはずなのに、ある日聞いたことのないリア・トマスという選手が自分と同じ大会の決勝戦に進出していることを知り驚く。彼女が過去には男性として競技していたトランス女性であることを知り、「男性」が自分たち女性と同じ並びで競技に参加することに不満を抱いたが、選手が不用意な発言をしてトランスフォビックだという悪評が広まることを恐れた大学は彼女に黙っているよう言いつけ、言う通りにしないならチームから外す、スポーツ奨学金をやめると脅す。トマス選手と競争することは仕方がないと諦めたが、競技の日更衣室に入ると著者の視点からは男性としか思えないトマス選手が着替えており周囲に息苦しい沈黙が広まっていることを経験し、どうして更衣室をともにすることを誰も教えてくれなかったのだ、と憤る。トランス女性は男性であるという著者の信念の是非は別として、大学当局が自らの評判が傷つくのを恐れ、選手が黙ればそれですむ、脅して黙らせればそれいいといった姿勢でいたことが、問題を悪化させてしまった気はする。

著者はトランスジェンダーの人たちのスポーツ参加に反対するつもりはないと言いつつ、トランス女性は男性でありトランス男性は女性なのだから、それぞれ「正しい」カテゴリで競争すべきだ、と主張する。トマス選手より先にトランス男性としてカミングアウトして男性として競泳選手として活動していたスカイラー・ベイラー選手(「He/She/They: How We Talk About Gender and Why It Matters」著者)に関しては本来は女性のカテゴリで参加すべきだが「テストステロンなどドーピングになる薬を使わない限りは」「本物の」男性に対して有利になるわけではないので男性として競争するのも許容できる、とする。また、著者は当初はトランスジェンダーの人たちへの礼儀としてトマス選手はshe、ベイラー選手はheと本人の望むとおりに呼んでいたが、事実を捻じ曲げてまでかれらの気持ちを優遇するのはよくないとして、本書を通してトランス女性はhe、トランス男性はsheと呼んでおり、トランス女性は女性競技に参加すべきではないとして著者の考えに同調している保守派共和党員のトランス女性ケイトリン・ジェナーについてもheと描写している。

トランス女性の扱いよりさらに酷いのは、南アフリカの陸上選手キャスター・セメンヤについての記述。セメンヤ選手は女性でありながらテストステロン(いわゆる男性ホルモン)値が高すぎるとして競技から排除されたり薬を使ってテストステロン値を下げるよう要求されたりしたが、著者はセメンヤ選手が公開していない(彼女の競技資格を審議した国際競技団体によって勝手に公表された)医学的な診断について一面的な情報を述べ、彼女の女性としての競技参加に疑問を呈しているばかりか、生まれてから一貫して女性として暮らしてきたセメンヤ選手のことも「he」と表記している。こうした扱いこそ、セメンヤ選手が自叙伝「The Race to Be Myself: A Memoir」で告発している、スポーツ界における凄まじい性差別や人種差別の一例だ。

さらに、そのセメンヤ選手が金メダルを獲得した2016年のリオ・オリンピックの800メートル走において、彼女だけでなく二位と三位の選手もセメンヤ選手と同じくXY性染色体を持つ男性であると著者は決めつけている。しかし彼女がソースとして挙げている記事には、二位と三位の選手の性染色体がXYであることやテストステロン値が高いことは一切確認されておらず、五位になったポーランドの選手がそう主張しているだけの話だとはっきり書かれている。セメンヤ選手はじめ男性だという疑いをかけられた選手がすべてアフリカ人であり、一方的に疑いをかけたポーランドの選手は自分は本来は銀メダリストだというだけでなく「ヨーロッパ人の一位であり白人としては二位であることを誇りに思う」という発言が問題視されていることも記事に書かれているが、著者はそれらを一切無視している。「本物の」性別という概念が白人至上主義や植民地主義と深く関係し、白人以外の人たちを「間違った」男性や女性として隷属させたり暴力の対象とする根拠となってきたことは、Amanda Lock Swarr著「Envisioning African Intersex: Challenging Colonial and Racist Legacies in South African Medicine」やC. Riley Snorton著「Black on Both Sides: A Racial History of Trans Identity」などでも詳しく論じられている。

著者はCarole Hooven著「T: The Story of Testosterone, the Hormone that Dominates and Divides Us」を引用しつつ、トランス女性は「本物の」女性に対して身体的に圧倒的に有利であり「本物の」女性と競わせることは不公平になると訴えるが、本書には書かれていないけれど著者は身体的な運動競技だけでなくチェスの大会でもトランス女性が女性として参加することを批判しており、身体的な優位さだけを理由としてはいない。ていうか著者の父は元NFLのプロフットボール選手で叔父にもNFL選手やその他のスポーツ選手がおり、母親はソフトボールで大学時代にトップ選手の一人。姉や弟もそれぞれさまざまなスポーツで活躍しており、幼いころからスポーツエリートとして両親に育成されたばかりか身体的にも恵まれていたことが本書には書かれていて、身体的・環境的にほかの女性に比べて圧倒的に有利に生まれたのは著者自身の話のような。もちろんそのうえでさまざまな犠牲を払いものすごい努力を重ねたのだろうけれど、それはトランス女性のトップ競技者も同じであり、トマス選手が何もせずに彼女と同じレベルに立ったわけではない。

著者は現代のフェミニズムが女性ではなく男性の権利を拡張し女性の権利を脅かすものになってしまったとして、自分こそ本来のフェミニズムを体現していると主張するが、まあ言わなくても想像がつくと思うけど著者が語るフェミニズムの歴史や現状についての説明もデタラメが多くうんざりする。また自身がプロテスターに囲まれて怖い思いをしたということは分かるのだけれど、彼女のような声がキャンセルされているとして「言論の自由が脅かされている、ファシズムだ」と訴えるけれども、実際にいま起きているのは、Laura Pappano著「School Moms: Parent Activism, Partisan Politics, and the Battle for Public Education」やMichael Hixenbaugh著「They Came for the Schools: One Town’s Fight over Race and Identity, and the New War for America’s Classrooms」に書かれているように、公立学校の図書館から人種差別について扱った本やLGBTについての本が撤去され教育やその他の公的な場でそれらの話題に触れることが禁じられていること。著者はトランプ前大統領やフロリダ州のデサンティス知事らと一緒に登場してそうしたファシズム的な言論統制を推進している立場なのによく言うわ、と思う。

さらに、唐突にトランスジェンダー・イデオロギーは医療業界の利益のために推進されていると言い出し、女性を犠牲にして医者が儲けているという意味では妊娠中絶と同じ、いや中絶は一度行えばそれで終わりなのにトランスジェンダー医療は生涯ずっとホルモン剤を処方するなどして金づるになる、として、妊娠中絶やホルモン療法を含めた女性&トランスジェンダーのためのリプロダクティヴ・ヘルスを提供しているプランド・ペアレントフッド(全米家族計画連盟)を(アビゲイル・シュライアーのブログ記事を引用しつつ)攻撃する。さすがにここまで無茶苦茶だとこれに同調するフェミニストはいないと思いたいところだけれど、最近ただ単に反トランスジェンダーなだけじゃなくて(それはそれで問題だけど、フェミニストとして数ある関心のうちのマイナーな話題の一つというならまだ分からないではない)、ほかの何よりもトランス女性に反対することが重要になってしまっている奇妙な自称フェミニストも登場しているのでなんとも。そういえば著者もポッドキャストをやっているのだけれど、毎回毎回トランスジェンダー批判ばかりで他の話題がほとんど存在せず、そこまでこの問題に執着するのは正直怖い。