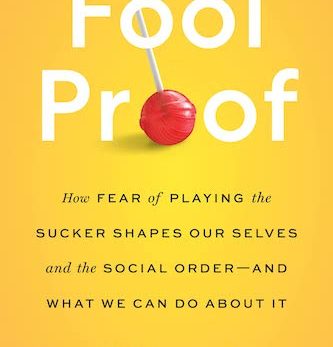

Richard H. Thaler & Alex Imas著「The Winner’s Curse: Behavioral Economics Anomalies, Then and Now」

ノーベル記念賞を受賞した経済学者リチャード・セイラーせんせーが30年前に出版した名著「The Winner’s Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life」を現代に向けて刷新すべく、当時まだ子どもだった若手経済学者と組んで新たに出版した全面改訂版。

30年前に出版されたオリジナルは、合理的期待形成仮説に基づいた経済学が全盛だった時代に新たに創刊された学術誌の目玉の一つとしてセイラーが連載していたコラムをもとにしていた。この連載においてセイラーは合理的期待形成仮説では説明が付かない経済的現象や人々が取る矛盾した経済的行為(アノマリー)にまつわる研究を次々に紹介することで、それらが決して希少な例外的事例ではなく、人々の実際の行動において広く観察される現象であることを示し、行動経済学の学問的認知と勢力拡大に貢献した。本書はオリジナルに含まれていた章のうち経済学者以外には関心を持たれない話題や、矛盾した現象は観察されるけれど行動経済学との関係が薄いものや未だに説明がつかないものなどを省き、新たな話題をいくつか盛り込み、また残った元の内容を全面的に編集しなおした。

序章で説明されているように、著者たちはもともとあった章の順序を入れ替えたりいくつかの章を組み合わせてまとめるなど大幅な改訂は行ったが、もとの内容に該当する部分では当時存在しなかった研究や議論を盛り込むことはしない(章のあとの追記の部分で新たな研究に言及するのはアリ)、という縛りを設けており、真摯な態度だとは思うのだけれど、読んでいて「ここはあの研究が来るところだ」と思っていても出てこなかったりするので、なんだか物足りない気になったり。あと、読んでいて「それは行動経済学の話なの?市場設計の失敗とか別の話じゃないの?」と思うこともあったのだけれど、そもそもオリジナルは行動経済学の本として出版されたのではなくて、むしろ本書が出版されたあとになってそこにまとめられていた問題群が行動経済学と認識された、という順番なので、行動経済学だけの本でないのは当たり前。

そういうこともあって、行動経済学について少し知識がある人にとっては物足りなく、知らない人にとっては何が行動経済学なのか混乱してしまう内容だという気がする。最新の研究について知りたい人にとっては古臭い内容が大部分だし、歴史的背景を知りたい人はオリジナルを読んだほうがいい。まあなにかを学ぼうと思わずに、そこそこ興味深い話題を軽い気持ちで読む分にはおもしろい…のかもしれない、わたしはもうそのあたり分からない。

あと、序章と最後で社会心理学における「再現性の危機」について触れられていて、セイラーがオリジナルで指摘したさまざまなアノマリーは世界中で再現されているよ!と自慢げに言うのだけれど、それはまだ行動経済学の肩身が狭く、アノマリーを指摘しても「そんなわけがあるか、お前が研究上のミスをしただけだろ」と頭ごなしに否定される時代に、そうした疑念を跳ね返して発表されるためにはよほどロバストなデータがなければいけなかったからだけな気がする。ダン・アリエリーせんせーのアレとか、行動経済学が流行してからの研究には再現性に問題があったり研究不正が指摘されたものもけっこうあるような。