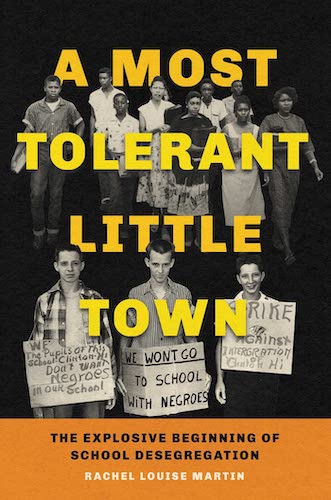

Rachel Louise Martin著「A Most Tolerant Little Town: The Explosive Beginning of School Desegregation」

1956年、それまで白人生徒だけが通っていたテネシー州クリントン市のクリントン公立高校は、裁判所の命令により南部のほかの学校に先駆けて黒人生徒の入学を認めることになった。本書はその最初の12人となった黒人生徒たちやその家族が経験した差別や暴力とともに、かれらを学校から排除しようとする地元の白人や全国から押し寄せた白人至上主義者たち、そして必ずしも黒人の権利を支持するわけではないが裁判所の命令には従うべきだ、人種隔離の保存はあくまで合法的な手段で行うべきで暴力によって実現するべきではない、という考えからそれに立ち向かった地元の政治家や牧師らについて詳しく記述する。

1954年のBrown v. Board of Education (Brown I)最高裁判決および翌年のBrown IIは公教育における人種隔離を違憲とする判断を下したけれど、人種隔離の撤廃は慎重に段階を追って行うべきだとし、すぐさま全国の学校で差別が廃止されることにはならなかった。というか南部では最高裁判決により命じられた差別撤廃が延々と引き伸ばされ、Brown Iから十年たっても南部の黒人の子どものうち白人と同じ学校に通うことができたのは全体の2%に過ぎなかった。そういうなか、テネシー州では公民権団体や地元の黒人家庭らがクリントン公立高校を訴えていた裁判では1956年度から黒人の入学を認めるよう命じる判決が出た。同じ年に同様の判決が出た学校はほかにもいくつかあったけれど、なかでも一番始業が早かったクリントン公立高校は全国ではじめてそれまで白人専用だった学校が裁判所の命令により黒人の入学を認めさせられたテストケースとなった。

初日、12人の黒人の生徒たちが登校すると、学校の前では小規模な抗議デモが行われたいたほか特に問題はなく、身の安全に不安を感じていた生徒や親たちは安心した。しかしかれらの入学がニュースとなると、翌日から地元だけでなく遠方からも人種隔離の撤廃に反対する白人たちが押し寄せ、抗議活動が活発に。ダイナマイトを送りつける、あるいは実際に爆破させるなどの脅迫や暴力沙汰も多発し、一部の黒人生徒たちは転校していったが、多くの生徒や家族たちは裁判を起こしてまでようやく手にした教育を受ける機会を手放さないために通学を続けた。

抗議活動が過激化するなか、市長や警察、そして牧師など、地元の有力者たちが「人種隔離の撤廃には反対だが、裁判所の命令には従うべきだ」と主張し、いちおう黒人の生徒たちが通学を続けられるような支援をしていた、という点はおもしろい。抗議していた人たちはクリントン公立高校への裁判所の命令を連邦政府による四度目の地元への介入と認識していたが、かれらが考えるところの過去三回の介入とは、南北戦争で連邦軍がテネシー州を含む南部を占領したことに加え、ルーズヴェルト大統領が大恐慌による失業対策としてテネシー川流域開発公社を設立してダム建設などの開発を行ったこと、そして同じくルーズヴェルト大統領がマンハッタン計画の一環としてクリントンの側のオークリッジに大規模な軍事研究機関を設置したこと。テネシー川流域開発公社やマンハッタン計画は地元に多くの職を生み出し、一般家庭の電化や税収の増加など地元に大きな恩恵をもたらしたが、同時に科学者ら収入の良い新住民が増えたことを嫌う人も多くいた。クリントン公立高校に多くの黒人家庭が子どもを通わせたいと思ったのも、豊富な税収によって州内でも有数の優良校となっていたからで、地元の有力者たちは黒人排除に心情的には同調していても、表立って抵抗することで自分たちの権力の源泉となっている連邦政府との関係を壊したくない、という動機をもっていた。このあたりはアメリカのなかでも最も保守的な地域でありながら、同時に公共事業や福祉に最も依存している地域でもあり、こういう複雑な構図はよく出てくる。

最初の一年を通じ、暴力をやめるよう呼びかけた白人の牧師が暴行された事件の影響などもあり、有力者たちは大人たちによる過激な行動をある程度押さえつけることには成功したものの、反対派の一部は白人生徒にお金を出して黒人生徒を襲わせたり、一部の白人生徒が校内で黒人生徒に反対するグループを設立して嫌がらせをするなど、黒人の生徒たちにとっての苦難は続いた。また裁判所の判決では教育を受ける機会しか守られておらず、それに学校の食堂を使う権利や課外活動に参加する権利が含まれているのか明らかではなかったため、それらからは排除されるという屈辱的な経験もした。最初の12人の黒人生徒たちのうち一部は卒業まで在籍し、ほかは途中で転校したり退学していったが、かれらの多くはその時の経験がトラウマになっていて、家族や親しい人にも自分が人種隔離を打ち破った最初の生徒の一人だったことを内緒にしていたり、クリントンを離れ長年戻ろうとはしなかった。また当時を経験した地域の黒人たちも、クリントンのような小さな街ではどうしても学校の前で抗議デモをしていた白人たちと日常的に出会うことは避けられないため、地域で生存していくためには全てをなかったこととして沈黙せざるをえなかった。

黒人の権利を認めさせた公民権運動は、このように多くの若い黒人たちやかれらの家族が激しい犠牲を支払うことでアメリカ社会を変えてきた。しかし現在のアメリカでは、法律として人種隔離を定めてはいないものの、1970年代以降のアファーマティヴ・アクションの後退やこれまでの経済政策や福祉政策、住居政策やさまざまな構造的差別により、教育における実質的な人種隔離は悪化している。著者によれば、現在のアメリカでは人種的に隔離された学校に通う黒人の子どもの割合は、1960年代末期以来最大だという。白人の暴力に晒されながら戦ってきた先人たちをリスペクトしつつ、闘いがまだ続いていることを強く感じる。