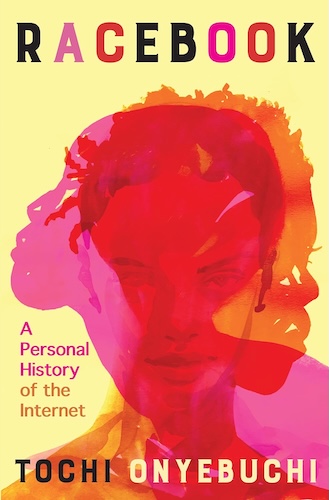

Tochi Onyebuchi著「Racebook: A Personal History of the Internet」

マーベル・コミックスのストーリー作成にも参加していたファンタジー作家が、コミックブックだけでなくゲームやアニメに夢中になったミレニアル世代のオタク(という言葉は使われてないけど)として経験してきたインターネットの歴史と、対テロ戦争からオバマ政権を経てブラック・ライヴズ・マター運動を体験するなか自覚を深めた黒人男性としてのアイデンティティを時代を遡りつつ追想するエッセイ集。

本書はWeb3.0の現在から、インターネットに真の平等と民主主義を生み出す希望を見出していたWeb1.0の時代まで時代を逆行しつつ、ゲームやアニメ、ファンタジー、黒人文学などと歴史的展開を読み重ね、もしかしたらそうなるかもしれなかった自分に思いを馳せる。アメリカの黒人ファンダムで長年論争が続いている「ピッコロは黒人かどうか」問題については序章で軽く触れる程度だけれど、『新世紀エヴァンゲリオン』の人類補完計画や『攻殻機動隊』をインターネットの数ある(あった)可能性として絡めてきたり、子どもっぽい内容が多かった任天堂の家庭用ゲーム機では満足できなくなってよりハードで暴力的なゲームを求めていった少年時代の話があったりも。

しかしそうして同世代の多くの男子たちと同じように趣味の世界に没頭しようにも、次から次へとソーシャルメディアに流れてくる、トレイヴォン・マーティンやマイケル・ブラウンら若い黒人男性たちが警察官や自警団に殺される映像により、自分が黒人である、正義の名のもとに標的とされる側であることからは逃れられない。だからストーリーを作るときも、人種についての話をしようとしていなくてもそれはどうしても入り込んでくるし、逆に黒人のファンタジー作家であるというだけでアフロフューチャリズムという括りに強引に押し込まれ、作品の内容ではなく黒人がまだ見ぬ未来を構想しているというだけで評価されたりもする。最後にはインターネットに夢や希望を抱くことができたWeb1.0の時代にまで遡り、当初そこにあったはずの未来、そうなる可能性もあったはずの現代に思いを馳せる。

それほど難解というわけではないのだけれど構造が不思議で、しかもトピックがあちこちに飛びどこが可能性や空想の話でどこが現実なのかときどき見失いそうになるけれど、満足度は高い内容。タイトルはフェイスブックではなくレイス(人種)ブックだけれど、「この本は人種についての本なのかどうか」という問いが繰り返されるが、著者自身がその問いにどうして悩んだのか、読者となにを共有しようとしているのか、少しだけ分かる仕組みになっている。