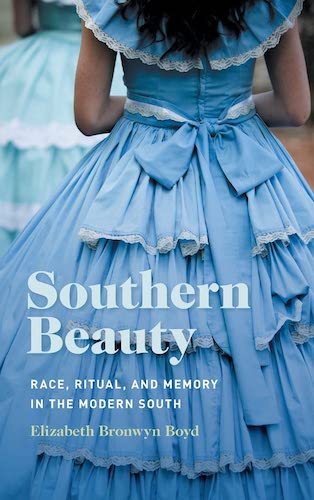

Elizabeth Bronwyn Boyd著「Southern Beauty: Race, Ritual, and Memory in the Modern South」

「サザン・ベル」やベルが結婚したあとの「サザン・レイディ」といった、米国南部に残る古典的な理想の女性像がどのような慣習や儀式によって維持されているか、そしてそれが奴隷制があった時代を理想化し懐かしむ「ロスト・コーズ」神話の維持とどう関係しているかを論じた、文化研究のお手本のようなすごい本。

奴隷制を美化し、南北戦争における南軍の正義と高潔さを主張する「ロスト・コーズ」の神話は、20世紀前半までは歴史学にも認められていたが次第に批判を受けるようになり、2015年にチャールストンの黒人教会で白人至上主義者の青年が銃乱射事件を起こすと、南軍旗や南軍指導者を称える像などを撤去する動きが各地でさかんになった。南北戦争から100年がたっても南部に根強く残っていたそれら奴隷制のシンボルが批判の対象となる一方、奴隷制を前提として成立した当時の理想の女性像は、女性にまつわる文化的な事象が軽く見られていることもあり、そうした批判を免れてきた。本書は南部の女性像を形成する三つの儀式として、ソロリティ(大学における女子学生のための社交団体)への入会審査、ミスコンテスト、そしてデビュタント・ボールに注目する。それらは決して南部だけにあるものではないが、著者はそれらが南部において独自の文化を築き、バトラーが言う「形式化された行為の反復」を通して南部特有の女性ジェンダーが構築されていることを指摘する。

サザン・ベルはそもそも、南部の白人たちが自分たちをヨーロッパの貴族文化の継承者として位置づけるなかで、優雅であり上品な理想の女性美とともに、父親や夫といった家族の男性を立て、ホストとして白人のゲストをもてなす理想の娘・妻としての役割を期待される。『風と共に去りぬ』の主人公はそうしたサザン・ベルの典型として描写されながら、しかし南北戦争によって南部が「不当にも」北部に攻撃された結果たくましく生きざるを得なかった例として描かれ、「ロスト・コーズ」神話とサザン・ベルの理想像を結びつける働きをしている。

こうした理想像は家父長制的なジェンダー秩序を前提としているだけでなく、人種的・階級的な秩序にも依存しており、とくに黒人の奴隷や使用人の労働搾取が前提とされていた。そしてまた、奴隷解放や人種隔離廃止など、黒人の権利獲得が進むたびに、野蛮な黒人が増長してサザン・ベルの純潔や貞操が汚される、として、黒人に対するリンチやその他の暴力や差別の口実となってきた。古くから古い南部を美化する演劇やパフォーマンスではそこに主人に忠実で身の程をわきまえた黒人が使用人役で登場させられていたが、近年のそうしたパフォーマンスではかれらの存在が抹消されたり、史実に反して黒人のサザン・ベルが一人だけ端に含まれたりするようになっている。これは伝統的な南部のソロリティやミスコンテストにおける黒人女性の扱いと共通している。

著者が扱う南部に特有の慣習や儀式の詳細については本書に譲るとして、南部における奴隷制時代の美化やサザン・ベル表象がそのなかに占める役割の大きさは、南部に住んだことがあるわたしにとっても思っていた以上に根深く感じた。またエピローグでは、南部文化の美化が白人至上主義を維持していることを指摘してそこからの脱却を訴える白人女性や、南部文化のなかで白人の文化と黒人の文化を融合させて自分なりの南部スタイルを生み出そうとしている黒人女性たちのように、新たな南部の女性性を打ち立てようとしている女性たちの存在にも触れられていてよかった。