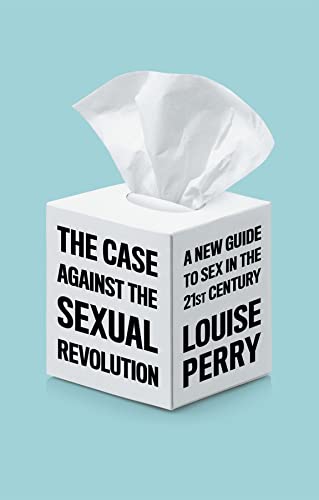

Louise Perry著「The Case Against the Sexual Revolution: A New Guide to Sex in the 21st Century」

ラディカルフェミニズムの立場から「性の解放」とそれに賛同するリベラルフェミニズムを批判する本、かと思って読み始めたんだけど、読み進めていると従来のラディカルフェミニズムの考え方からも外れていって、最終的に「まっとうな保守主義フェミニズム」と呼べる立場に行き着く問題作。著者はイギリスのライターで反性暴力活動家。

「性の解放(性の革命とも)」は1960年代から欧米を中心に広まった、旧来的な性道徳を否定し参加者のあいだの合意があり第三者に迷惑をかけない限りどのようなセクシュアリティも肯定されるべきだとする潮流。福祉社会化や女性の社会進出、経口避妊薬の認可や妊娠中絶の合法化、離婚がより容易にできるようになったり同性愛やその他の少数派のセクシュアリティに社会がより寛容になるなどさまざまな動きが重なり、セックスと結婚が分離する一方、保守派からは性道徳だけでなく伝統的な家族の形態が崩壊するという批判が起きた。

性の解放を進める側、80年代の「セックス・ウォーズ」と呼ばれるフェミニズム内部の大論争において「セックス・ラディカル」と呼ばれていた人たちは、伝統的な性道徳において女性は家庭に押し込められ、自らのセクシュアリティを否定されてきた、と訴えた。女性はそうした伝統的な性道徳から解放され、男性と同じように自由に自らの性を追求し表現できるようになるべきだ、とかれらは考えた。それに対してラディカルフェミニズムは、「性の解放」は男性をセックスする相手の女性やその結果起きる妊娠に対する責任から自由にし、より性に積極的な女性こそが解放された女性だと宣伝することによって男性にとって都合のいい「責任を追わずにセックスできる相手」になるよう強いた、と主張した。ポルノグラフィや売買春の是非をめぐっても、女性の自己決定を尊重すべきだという立場と、彼女たちは社会的な構造によってそうした決定に追いやられているのだとする立場で対立した。

著者も基本的にこの後者の立場から「性の解放」を批判するのだけれど、ラディカルフェミニズムの立場とは異なり、彼女はRandy ThornhillとCraig T. Palmerによる「A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion」などラディカルフェミニストとリベラルフェミニストの双方から評判の悪い進化心理学を援用して、「性選択により生じた男性と女性の先天的な差異」をその論拠の中心に据える。その中でも彼女が最も重視するのは、男女のあいだのソシオセクシュアリティ、すなわち深い関係にある特定の相手以外とのセックスをどれだけ指向するかという違い。もちろん女性より男性のほうが圧倒的に不特定多数とのセックスを欲望する傾向が高く、これはThornhill & Palmerによるレイプについての説明とも整合する。ちなみにフェミニズムでは「レイプは性的欲望ではなく社会的権力の作用によって起きるものであり、根本的な原因は家父長制」と考えるのがスタンダードで、進化心理学的な説明とは相容れない。

男性と女性とではソシオセクシュアリティ傾向の大きな差異が存在するので、自然状態では不特定多数の女性とのセックスを希望する男性が大勢あぶれ、相手を見つけられない状態になる(不特定多数の男性とのセックスを希望する同性愛者の男性は「相手の女性」というボトルネックの制約を受けずにお互いを見つけることができる)。すると無責任なセックスやレイプが横行することになるので、それを制限するために男性の行動を制御しセックスに対する責任を負わせるようにするために作られたのが、結婚という制度だ。もちろん歴史的には結婚制度において女性ははじめは父親の、そして結婚してからは夫の所有物として扱われ、彼女に対するレイプは彼女自身の尊厳ではなく所有者である男性の権利への侵害として扱われるという、とてもフェミニストとしては許容できない価値観に基づいていたが、結婚制度に内在したそうした男尊女卑的な価値観は近年薄れてきている。

著者によれば、「性の解放」はそうした(男尊女卑的であったとはいえ)一定の社会的機能を果たしていた「家族」という制度を解体し、男性が責任を取らずにセックスする自由を拡大するものだ。ところが家族を解体するだけではかれらの相手となる女性が不足するのは明らかなので、「性の解放」は女性に対して男性と同じように不特定多数の相手とセックスするよう促したり、女性が金銭を介したセックス(性労働)に従事することを奨励するなどして、需要と供給を一致しようとする。しかしそれは、「愛情を持つ相手にしか性的に欲情しない」という多くの女性にとって当たり前のあり方を「デミセクシュアル」という新たな名前で呼ぶことで男性のセクシュアリティこそが普遍的な性だと決めつけ、平均的に生まれつきソシオセクシュアリティが低い女性たちに男性たちに合わせるという無理を強い、傷つけ、また経済的に追い詰められた女性たちを性労働に追い込む。

著者はさらに、フェミニストたちが「犠牲者非難をしている」という批判を恐れるあまり、女性たちが男性たちの暴力から自衛するための常識的なアドバイスを避けている、と批判したうえで、多くの「まったく画期的ではない、常識的な」アドバイスをする。男性のいる前で酒を飲むな、デートをはじめて最初の数ヶ月はセックスするな、出会い系アプリは使うな、結婚は女性にとって有益なのでよほどのことでない限り離婚するな、合意の上であってもBDSMで興奮することができる男性とは付き合うな(相手の良識に自分の安全を委ねるべきではない)など、それらのアドバイスはこれまでフェミニストよりむしろフェミニズムを嫌悪する伝統的な保守主義者が言いそうなものばかり。一つだけなるほどと思ったのは、男性と付き合うかどうか考えるときは「この男性は自分の夫にふさわしいかどうか」ではなく「この男性は自分の子どもの父親にふさわしいかどうか」で判断しろというアドバイス。女性は男性に比べて性格類型における「協調性」が高く自分より他人のことを優先してしまう傾向が強いので、「自分と自分の夫」ではなく「自分の子どもと自分の夫」の関係で考えたほうが正しい判断を下しやすい、という理由。

世の中にはサラ・ペイリンはじめ「フェミニストたちより自分のほうが本当に女性のことを考えている、自分のほうが本当のフェミニストだ」と自称する保守主義者が結構いて、大抵の場合その人たちの「女性のことを考えている」というスタンスは薄っぺらいというか、保守派の主張を無理やり「女性のための主張」にこじつけているだけなんだけど、この著者はフェミニズム的な考えを進めた結果保守主義にたどり着いている、稀有なパターン。全ての主張に賛成できないというかぶっちゃけかなりの部分賛成できないし、彼女の性労働についての記述は部分的な事実に基づいた一方的なものだと思う。「インターセクショナルを自称するリベラルフェミニズム」を徹底的に否定したり、同様に性労働者運動を「ごく一部のエリート白人中流女性たちだけの運動」として否定するなど、それらの批判自体はまともなんだけれど、それらとは別に実在する非白人女性たちによる本物のインターセクショナルなフェミニズムや底辺の性労働者たちによる運動を完全に無視して抹消するあたり、『トランスジェンダー問題』でショーン・フェイが指摘するとおり、イギリスのフェミニズムに特有の帝国主義的な問題があるように思う。ちなみにトランスジェンダーについて本書ではごくわずかに触れられるだけだけれど、コラムなどで著者はまあだいたいほかのイギリスの保守派の人たちと同じことを言っている。

ラディカルフェミニズムや「自分こそが真のフェミニスト」を自称する普通の保守主義者の主張はよく見かけるけれど、まっとうにフェミニズムをやっている保守主義フェミニズムの本は珍しいので、個人的にはとても興味深かった。ただ読めば読むほど「ヘテロセクシュアリティ、クソめんどくせーな」と思ってしまうわたしは、Jane Ward著「The Tragedy of Heterosexuality」をもう一度読んで癒やされたい。あと男性の性的エンタイトルメントについてはAmia Srinivasan著「The Right to Sex: Feminism in the Twenty-First Century」(邦訳が『セックスする権利』として日本でも今月発売)、家庭の機能についてはSophie Lewis著「Abolish the Family: A Manifesto for Care and Liberation」も一緒に読まれるべき。