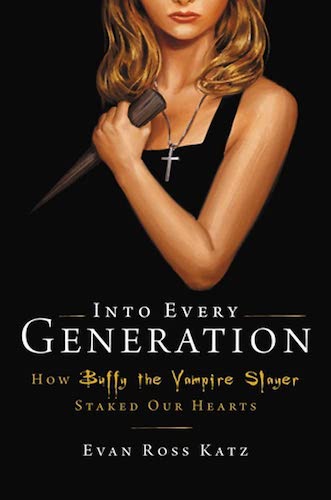

Evan Ross Katz著「Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts」

1997年から2003年まで放映され人気を博したテレビシリーズBuffy the Vampire Slayerの熱狂的なファンによるシリーズについての本(ほんとうはそれ以前に映画があるのだけれど、多くのファンと同じく著者はそれを「なかったこと」にしている)。それほど熱狂的ではないファンだったわたしはストーリーもほとんど忘れてたのだけれど、当時を思い出しながらとても楽しく読めた。本書は著者と同じく熱狂的なファンであるステイシー・エイブラムスさん(ジョージア州議会元議員、ジョージア州知事候補)とのインタビューにはじまり、スタッフやキャストやファンたちへのインタビューを交えて7シーズンにわたる番組の紹介とそれらにまつわるファンたちのあいだのさまざまな論争や著者自身のコメントを経て、プロデューサのジョス・ウェドン(映画「アベンジャーズ」シリーズなどの監督としても知られる)に対するパワハラや多くの出演者との性的関係についての告発とその影響、そしてシリーズの音楽やファッションやクィアコミュニティによる受容、ジェンダーや人種の視点からの評価などが含まれる。最後に掲載されている主演のサラ・ミシェル・ゲラーへのファン魂丸出しの褒めまくりインタビューはかわいい。ちなみに日本語では「バフィー 〜恋する十字架〜」というタイトルらしい。いやいや恋はするけど…

バフィーは普通の女子高生(初登場時)が運命に選ばれ仲間たちとともに吸血鬼など悪いことをする超自然的な存在をアクションを通して倒す、という当時の若者向けドラマとしては画期的な設定が「強く自立した女性」の象徴として評価され、とくに多くの十代の女性に共感された。またヴァンパイアスレイヤーとしての正体を周囲から隠さざるを得ないことや、自分は普通の生徒でいたいのにどうして選ばれてしまったのかという苦悩、またそれを母親にカミングアウトしたときの母親の反応などがゲイ男性である著者を含めおおくの若いクィアたちからの共感を浴び、シリーズが進むと主人公の親友が同性の恋人を作って画面の中でキスをするなどクィアな登場人物も複数登場した。これらの事実は当時フェミニストたちから評価されるも、その親友の恋人をふくめ女性の登場人物が大して物語上の意味もなく劇中で殺されたり、スレイヤーの後見人として年上の男性が就いている(あとのほうになって女性の後見人も登場したけど、ストーリー的に微妙だった)など、現代の視点からは不満も残る。またスタッフとキャストの大半が白人であり、黒人女性のスレイヤーが登場したと思ったらすぐに殺されたりと(ここで番組に失望して観なくなったという黒人女性が複数インタビューされていた)、いまのテレビならおそらくこうはならなかったという内容も。

今年はBuffyの放映がはじまって25周年になるのだけれど、20周年のときには行われた記念イベントなどが行われる様子はない。それは2020年の7月にウェドンが監督した映画「ジャスティス・リーグ」の出演者がウェドンによるパワハラを告発したことをきっかけに、映画会社による調査が行われ、2021年2月にはBuffyの複数の出演者たちも同様の告発を行ったことが影響している。告発についてウェドンは「当時は未熟だったから怒鳴ることはあったかもしれない」と矮小化するとともに、出演者の女性と次々に性的関係を持ったことについては「当時は断ることができなかった、セックスしないと後悔すると思っていた」と釈明し、ファンたちから失笑を買った。

こうなると女性やクィアの登場人物の描写において当時としては進んでいる、フェミニスト的だと評価されてきたBuffyの演出、たとえば恋人に暴力的な男性がなんの責任も取らないまま許されているように見える部分など、どうしても再解釈されてしまい、以前ほど楽しくドラマを観ることができなくなってしまう。ドラマ自体はいまでもまだ通用する内容だと思うけれど、プロデューサのせいで新たなファンが生まれなくなってしまう(そして必然的に続編やリメイクも遠のく)ようなら寂しい。この本を読んで久しぶりにBuffyについて思い出すことができて楽しかったのだけれど、ウェドンに対する告発についてはこれまでよく知らなかったので知ってしまって思い出が傷つけられたような残念な気持ちもした。