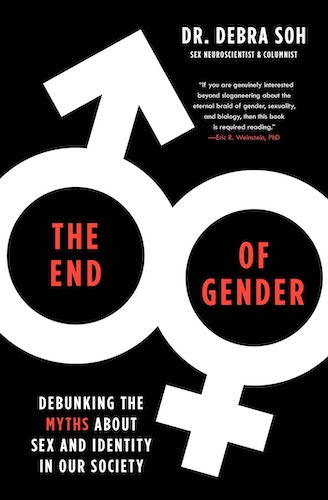

Debra Soh著「The End of Gender: Debunking the Myths about Sex and Identity in Our Society」

「この本に書かれていることは全て科学と事実に基づいている。それらは一切論争の的になるようなことではない」という宣言から始まる、ジェンダー概念批判の本。科学の視点からトランス運動やフェミニズムの中の「科学的に正しくない」主張を批判した本としては、少し前に読んだ「T: The Story of the Hormone That Dominates, Divides, and Drives Us」と共通しているんだけど、そちらが科学的な主張についてだいたい納得できるものであったのに対して、この「The End of Gender」は科学的な知見を大げさに言い過ぎたり、生物学とは関係ない分野の主張を生物学的ではないと批判したり、批判対象をカリカチュアライズして藁人形叩きしたりといった、おかしな部分が多すぎる。

たとえば「ジェンダーは社会構築ではない」という主張では、「ジェンダーは社会的に構築されている」という主張を勝手に「人間の脳はブランク・スレートである」と読み替えて、それを叩く。あるいはレイ・ブランチャードのオートガイネフィリア理論について「性科学者は全員が事実だと認めているのにトランス活動家を恐れてほとんどの人が口にできない」と書いているけれど、「オートガイネフィリアという現象がある」と認めることと、ブランチャードによる二分法が事実だと認めるのは別の話。子どもの性的違和について、ことさら医療関係者や親たちが子どもの性別移行を進めており異論が許されないように言ったり、あるいは子どもを性別に関係なく育てようとしている親について、男性的でも女性的でもないジェンダー中立的なおもちゃしか与えないみたいな批判をしているのも事実に反する。著者は、子どもをジェンダー中立的に育てようとする親は子どもがお人形で遊ぶこともトラックで遊ぶことも許さない、みたいな書き方をするんだけど、どっちも与えて好きなもので好きなように遊ばせてるでしょ実際。

あとその関連で、過去にブルーが女性的でピンクが男性的だとされた時代もあったと認めつつ、それでもジェンダーは生物学的に決定されている、なぜなら男の子の大部分はその時代その時代で男の子のものとされたものに惹かれるからだ、みたいに言ってるけど、攻撃性やコミュニケーションなどについてはホルモンの影響により性差が生まれることを指摘し、したがってジェンダーは社会構築ではない、と言ってるのに、ピンクよりブルーが好きなことには同じようにホルモンで説明が付かないのに同じ論理で押し通している。混乱しすぎじゃん?

とまあそんな感じで、著者は繰り返し「政治的に都合が良いか悪いかで科学を制限してはいけない、科学的事実は認めつつ、それを差別のために濫用する行為を批判しよう」と書いているんだけど、そう書いている本人が、たとえばノンバイナリーを自認していたり代名詞theyで呼んで欲しいと言っている人たちを「科学的でない」として否定したりからかうようなことを書いている。最初のデートの費用は男性が出すべきだという主張の根拠として、生物学的な違いから来る性選択戦略を挙げるのも、とても科学的とは言い難い。社会正義を口実に公共教育が科学的に間違った主張を取り入れている、というなかで、「白人の特権」についてのポスターや他人の性自認を尊重しよう、という教育まで批判対象に含まれている。「全て科学と事実に基づいていて、一切論争の的になるようなことではない」って言っておきながら。

著者は、アジア系女性の元フェミニストで、セックス・ポジティヴな性科学研究者出身のジャーナリスト。本人は本当に自分は科学的な事実を述べているだけだと思っていそうだけど、本書を推薦している人のリストをみると、マイケル・シャーマー、レイ・ブランチャード、スティーヴン・ピンカー、ベン・シャピーロ、サイモン・バロン=コーエン、あとピーター・ティールの仲間で「インテレクチュアル・ダークウェブ」という言葉を考案したエリック・ワインスタインとか、まあそのあたりの人たち。科学的な妥当さではなく政治的姿勢で支持してるだろーこいつら。