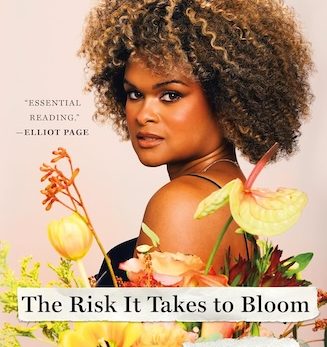

Alison Mariella Désir著「Running While Black: Finding Freedom in a Sport That Wasn’t Built for Us」

スポーツをより多くの人たちに開かれた場にするための活動を続けている黒人女性の長距離ランナー&活動家による本。

著者はハイチとコロンビア出身の移民の両親のもとに生まれ、親から黒人としての誇りと教科書が教えない黒人の歴史を教わりつつ育つ。教育熱心な両親は著者が幼いころに彼女がより良い教育を受けられるように教育予算が多い裕福な地域に引っ越すが、そこには彼女のほかには黒人の子どもはほとんどいなかった。孤立しないように明るくふるまい、勉強でもスポーツでもみんなに認められるくらい活躍するも、有名大学を卒業した後には自分の生き方を見失い鬱に苦しむ。

引きこもりのような生活をするなか、ふとしたきっかけでジョギングをはじめたところその魅力に取り憑かれて鬱から回復するも、一緒に走る仲間が欲しくなり、ネットで見つけたグループに参加してみるけど、ほかの参加者は白人だらけで、黒人の著者はまるで透明になったかのように存在すら認めてもらえないことが多い。米国は短距離走では多くのトップクラスの黒人選手を排出しているいっぽう、長距離走は白人のものとされていて、黒人の参加を拒むような風潮があるばかりか、街のなかを走るジョギングやランニングは、住んでいる地域の公園や歩道が整備されているかどうか、走っているだけでなにか悪いことをしている犯罪者だと疑われて警察に止められたりヘイトクライムの対象にならないかどうかなど、人種や階級によって敷居が高くなってしまっている。「ランニングは靴さえあれば誰でも参加できる民主的なスポーツだ」と白人ランナーたちは言うけれども、それは黒人が街を走ったときに実際に経験するさまざまな困難を無視している。

彼女は一緒に走る黒人の仲間を求めてニューヨークのハーレムで週に一回のジョギングを企画するけれども、はじめはほとんど誰も参加してくれない。しかし同じようなグループをはじめようとしていた黒人男性(のちの夫)と合流し、ソーシャルメディアでの宣伝をはじめると、話題が話題を呼び、黒人を中心に多くの人たちが参加する恒例イベントに。その間、著者はほかのグループのジョギングにも参加してみるも、白人男性が威張っていたり、スピード至上主義でペースについて来れない人が置き去りにされていたりするものが多く、そうしたランニング文化の排他的な面を反面教師として著者は自分のグループをスピードや経験に関係なくより多くの人に開かれたグループにすることを決意。また、ジョギングのルートにかつてマルコムXが演説をしていた場所やかつてラングストン・ヒューズが住んでいた家などハーレムに残る黒人の歴史上重要な場所を含むことで、黒人の若者たちが自分たちの歴史を実感するだけでなく、白人などその他の参加者たちも黒人の歴史を学ぶことができるような工夫も。こうした試みはうまくいき、地域のためのチャリティイベントを開催したり、ランニング用アパレルに進出を目指していたスポーツブランド・アンダーアーマーのスポンサーシップを取り付けることに成功する。

彼女がランニング業界よりも広く社会的に注目を集めたのは、ドナルド・トランプが大統領に当選した2016年の選挙のあと。妊娠中絶の権利をはじめ女性の権利が後退するという懸念が広がり、就任式の翌日には全国で「女性のマーチ」が企画されていたが、著者はそれに合わせて女性の健康のための寄付を募りながらハーレムからワシントンDCまで370kmを走ることを思いつく。何日かに分けて走るにしても長いのでほかの女性ランナーたちにも声をかけてリレーで走ることにするも、この企画がメディアに取り上げられると参加希望者が殺到、女性のためのクリニックを運営するPlanned Parenthoodへの寄付も多く集まった。

その後も地道に活動を続けつつ、あるパネルに参加したことをきっかけにアメリカのマラソン史において黒人(男性)たちが大きな役割を果たしていた隠された歴史を学んだ著者は、2020年2月、ジョギング中に銃を持った白人男性たちに車で追い回された挙げ句射殺された黒人男性アーマード・アーベリー氏の事件に衝撃を受ける。犯人たちはアーベリー氏を空き巣犯だと疑っており、私人逮捕しようとしたところ抵抗されたので正当防衛で射殺した、と主張し、実際に事件が世間の注目を集めるまで数ヶ月の間かれらは逮捕すらされなかったが、この事件は黒人が白人が多く住んでいる住宅街を走っているだけで犯罪者だと決めつけられる傾向を象徴している。「女性は襲われる危険が高いので安全にランニングできない」という話は広く議論されても、そうした懸念によって黒人が安全にランニングする自由が脅かされていることは無視されがち。この事件の少し前に長男を出産していた著者は自分の息子をアーベリー氏に重ね、スポーツ界やスポーツメディアに対して「ランニングは決して平等ではないこと」を真剣に受け止めるよう訴える。

その数カ月後、こんどはミネアポリスで黒人男性のジョージ・フロイド氏が白人警官によって首の上にのしかかられ殺される事件が起きると、ブラック・ライヴズ・マター運動は空前の広がりを見せ、多くの企業や団体が「人種差別に反対します」という声明を発表、それぞれ内部の取り組みをはじめる。著者はそのなかでいくつもの団体に呼ばれて意見を聞かれるも、その多くは具体的なコミットメントを伴わないようなものばかり。スポーツ業界内部の人種差別撤廃に取り組む委員会に呼ばれてみると、「自分は人種差別主義者ではない、黒人の友人も一人いる」みたいな初歩のところで躓いている白人男性が力を持っていたり、あるいはスポーツ業界に制度的人種差別があるということを認めるとのちに裁判に訴えられたときにフリになるから「制度的人種差別」という言葉は使うべきではない、と言われるなど、アホみたいな苦労話が続く。著者には一般のコンサル料金に慰謝料を追加してもらっていて欲しい。

著者は大学時代、自分のために両親がより安全で良い教育が受けられる郊外に引っ越したことを理解しつつも同時に、ハーレムのように黒人たちに囲まれ黒人の歴史を感じられる土地で育ちたかった、と感じた。しかし子どもを持った彼女も、当時住んでいたブロンクスが犯罪が多いだけでなく警察による理不尽な取り締まりや暴力が頻発する危険な土地であること、公園や図書館といった施設が貧相なこと、地元の学校にはアートやスポーツに取り組める環境がないこと、汚染物質が集中していて子どもの健康に良くないことなどを考え、シアトル郊外への引っ越しを決意。

現在も著者はシアトルの女性向けスポーツアパレルブランドOiselleでコミュニティ活動をしているけれども、彼女が住んでいるのは黒人がほとんど住んでいない裕福な郊外の街。文化的に豊かな黒人コミュニティで子どもを育てたいと思いつつも、子どもの健康や教育のためには白人居住地域のほうが良いという困難な選択(だが、選択肢がある分ほかの多くの黒人の親たちよりは有利)。また、犯罪が少ないということは黒人のランナーにとって必ずしも安全を意味せず、犯罪の少ない白人居住地域だからこそその街を走る黒人たちを危険視し通報したり直接銃を持って追い回すような人がいつ出てくるかわからない。いまも著者は、夫に自分の居場所を伝えるためのトラッカーの電源を入れ、露出しすぎずしかしジョギングをしていることがひと目見てわかるように意識した服装を身にまとい、周囲に気を配りながら星条旗や「トランプは本当は勝った!」という旗が飾られた大きな家の前を走り抜けている。

わたしはランナーではないのでもともとそれほど興味はなかったのだけれど、読み始めると著者の個人史と黒人の歴史、現代アメリカの反黒人主義とスポーツの関係などの話に引き込まれた。わたしは走れないので著者がいまシアトルで開催しているジョギンググループには残念ながら参加できないけど、地元のカッコいいアスリートを知ることができてよかった。しかし表紙の写真がどう見ても短距離走なんですけどいいの?