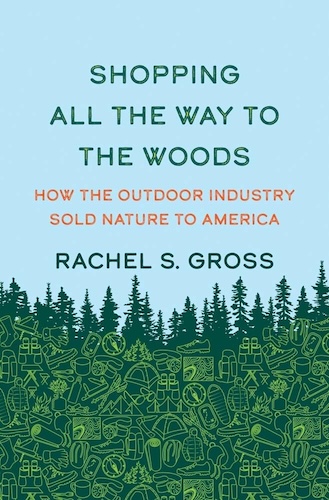

Rachel S. Gross著「Shopping All the Way to the Woods: How the Outdoor Industry Sold Nature to America」

現代社会の便利さを離れ大自然と触れ合うアウトドアの醍醐味と、そのための道具として工場で生産されたアウトドアグッズを売り込むアウトドアブランドの矛盾した関係を歴史的に紐解く本。わたし超インドア派なんだけど、超おもしろい。

アウトドア産業が発達するまえ、登山やキャンピングの玄人がこぞって求めたのは防寒に優れたバックスキン(鞣した鹿皮)で作った衣服だった。それらは主に北米先住民の女性たちによって伝統的な技術によって作られたが、先住民の知識や労働を軽視した白人男性たちはバックスキンを所有することこそが独立した立派な男であると考え、それを着ていることで先住民であると一時的に誤認されることを自慢したりもした。かれらは先住民たちを文化的に遅れていると見下し、しかしだからこそ先住民たちが作る(ということを認めず、自分で作ったふりをすることも多かったが)バックスキンこそ、見てくれを重視する女どものファッションとは一線を画した、ワイルドな男にふさわしい機能的な衣服であると考えた。だっせー。

そのうちL.L.ビーンやエディ・バウアーなど今も続くアウトドアブランドが登場したが、利便性や利潤を追求する資本主義の論理と自然と対峙する男らしさのイメージのあいだには溝があった。そのためそれらのブランドは自分たちはビジネスとしてアウトドアグッズを売っているのではなく自分たち自身がアウトドアの玄人であり自分たちの豊富な経験から必要なものを作っているのだ、というマーケティングを行った。実際には女性がデザインや裁縫などで中心的な役割をしていたことも多かったが、彼女たちはあくまでアウトドア派の夫を助けているだけ、という扱いがされた。第二次世界大戦がはじまると、衣服の原料が軍用に回されたが、それらのブランドは軍からの注文を受けるようになり、そのなかでナイロンをはじめとする化学的な新素材も使われるようになる。戦後のアメリカ社会では軍からの余剰品を売る店が全国に展開され、かつての先住民にかわり軍人がタフでワイルドな男のイメージとして模倣の対象となる。またアルプスこそがアメリカの白人が考えるアウトドアの本場であり、北欧や中欧のアウトドアブランドに対する憧れも。

戦後アメリカ社会では、アウトドアのイメージが反資本主義・反体制の立場と重ね合わせられたり、ファッションより機能性を重視していたはずがプレッピーなファッションとして採用されたりしたが、アウトドアブランドはそうした顧客たちにも対応しながら、店舗のなかに本来のアウトドア派に向けたコーナーを維持するなどしてイメージを守ろうとした。アウトドアブランドが一番戸惑ったのは、ヒップホップ文化がダウンジャケットをはじめアウトドアグッズを黒人の若者たちのあいだで流行らせたことで、有名アーティストがミュージックビデオで着用したりリリックで言及したブランドの売り上げが急増したりもしたが、ブランド側はそれを「本来の意図とは異なる濫用」という態度を取った。それらのブランドの衣服を着た黒人が店舗を訪れたら万引きしたと疑われて服を脱がされて返してほしければ領収書を見せろと言われたり、店内にいるあいだ警備員に追い回されたりするなどの問題も起きた。また女性は機能性ではなファッション目的だという偏見から女性向けの製品の開発は最近まで少なかった。アウトドアを楽しめるように環境を保護すべきだという意見が高まり、一部のアウトドアブランドもそれに便乗するが、環境を守ることと製品を売り込むことのあいだにはまた矛盾が生じた。

自分で書いていてこの本の面白さがきちんと説明できている気がしないのだけれど、アウトドアブランドの歴史に白人の男性性がどう絡んできたか、それが先住民や女性、黒人たちをどう規定してきたか、という視点がとても良かった。わたしの住むシアトルや以前住んでいたポートランドにはなぜかアウトドアブランドが多く、あああの会社そういう歴史があったのね、という点でも興味深かった。ちなみにシアトルのREIフラッグシップストア、いろいろすげーよ。何も買わなかったけど。