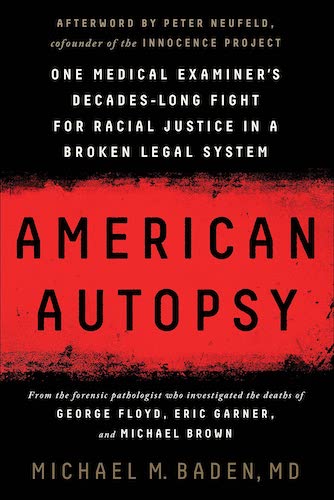

Michael M. Baden著「American Autopsy: One Medical Examiner’s Decades-Long Fight for Racial Justice in a Broken Legal System」

90歳近い現在も現役を続ける、アメリカを代表する人権派ベテラン監察医の自叙伝。

若いころの著者は、ニューヨーク市首席監察医としてさまざまな公衆衛生上の問題に取り組んだり殺人事件の解明に関わるなか、警察によって殺害された黒人の検死において、尊敬する上司や同僚が本当の死因を隠して強引に自然死と決めつけたりすることを目撃して困惑する。

囚人たちが非人道的な環境や人種差別に抗議して蜂起した1971年のアッティカ刑務所暴動を鎮圧する際、州軍とともに本来は現場にいるはずではなかった看守らも自前の銃を持ち込み参加し、多数の囚人や人質となっていた職員らがかれらによる銃撃によって死亡したが、当初人質たちは囚人によって首を切られて殺されたと発表された。この発表に疑問を抱く弁護士らに請われて再度犠牲者たちを再検死した著者は、人質たちは州軍や看守らによる銃撃によって殺されたと判定した。ここから著者は政治的な配慮をせず事実を事実として伝えてくれる信用できる監察医だという評判が広まり、のちのさまざまな事件で証人として呼ばれるようになる。

その後の著者は、1976年にケネディ大統領とキング牧師の暗殺にまつわる疑問や陰謀論に応えるために議会が行った再調査や、O.J.シンプソンが元妻とその友人を殺したとして逮捕された事件、1954年にミシシッピ州で黒人公民権活動家が白人至上主義者によって殺害されたが犯人の白人至上主義者が責任を問われず当時行われたはずの検死の記録すら破棄されていた事件をあらためて裁判に問うための検死など、さまざまな重大事件の調査に関わっていく。

2020年にミネアポリス市警察によってジョージ・フロイド氏が殺害された事件では、手錠され地面に転がされたフロイド氏の首筋に警察官デリク・ショーヴィンが体重を乗せ圧迫している動画が既に広く拡散されていたにも関わらず警察は「麻薬使用と持病による自然死」と発表したのを受け、遺族の弁護士に呼ばれてコロナ禍のなか自分が高齢であり感染したら死亡する可能性が高いと知りつつフロイド氏の再度の検死のためミネアポリスに出向く。

そうした有名な事件以外でも、著者は不当な刑事司法によって無実の罪で処罰を受けている人たちや、警察によって殺された人の遺族らなどに求めに応じて各地で検死を行い、また多くの監察医たちが自分たちの職やキャリアを政治家や警察・検察によって握られ政治的な配慮をせざるをえないような状況や、「警察に拘束された黒人やラティーノに限って自然に急死する」理由を説明しかれらを殺した警察官を無罪にするために発明された、医学的な根拠のないのさまざまな似非医学用語を厳しく批判する。

著者は人権派弁護士や活動家から信用されると同時に、警察や検察、そしてかれらと深く繋がっている多くの監察医からは目の敵にされていて、逆張りしがち、目立ちたがり屋、という批判もあるのだけれど、本書でははじめ「警察や検察に大きな問題はない、どのような組織でもごく一部におかしな人はいる」とナイーヴに考えていた著者が、さまざまな経験を通して警察や検察がその「一部のおかしな人」を断固として守ろうとする組織的な問題と構造的な人種差別の存在に気づくようになった経緯が率直に書かれていて、そうした部分は信頼できる。

もしジョージ・フロイド氏の殺害を撮影してソーシャルメディアに投稿した17歳のダーネラ・フレイジャーさんがいなければ、そしてそれを見た人たちがアメリカ各地で立ち上がらなければ、フロイド氏は当初の警察の説明のとおり「自然死」したことにされていただろうし、ショーヴィンが罪に問われることもなかった。警察による人種差別的な暴力の隠蔽にこれまで監察医や検死官が果たしてきた責任は大きいと感じると同時に、真実を追求しようとする専門家の力のすごさ、とくにそれが弁護士や活動家たちの努力と合流したときの影響力を再認識した。