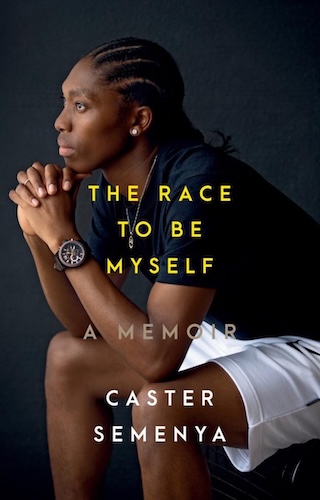

Caster Semenya著「The Race to Be Myself: A Memoir」

元南アフリカ代表の女子陸上中距離走者であるキャスター・セメンヤの自伝。男の子たちに混じって駆けっこやサッカーをしていた幼少期から大人の男性と一緒に狩りに出た青年期を経て、陸上コーチに見出されまたたく間に代表選手として活躍するも「男性なのではないか」と疑われ誹謗中傷を受けたり競技から締め出されながらも自分のあり方を誇り続けてきた彼女の闘いの記録。

著者が生まれたのは、白人政権によるアパルトヘイト政策と闘い27年間投獄されてきたネルソン・マンデラが釈放された翌年。新たな時代とともに田舎の家庭で育った彼女は、生まれ持った体格や身体能力を活かしてプロアスリートとして成功しリッチになり家族を支えることを夢見る。幼いころから女の子の遊びには興味を持たず、男の子たちに混じってサッカーに熱中したが、どんなに上手くても女性である限りプロサッカーリーグには加入できないことを悟ったころにプレトリア大学の陸上コーチに見出され陸上一本に絞る。

著者がはじめて国際大会で金メダルを獲得したのは2009年にドイツで開かれた世界陸上の800メートル走。当時彼女はまだ18歳だったが、筋肉質な体格や低い声などから男性なのではないかという疑いを持たれ、調査が終わるまではメダルを第三者に見せないことを求められ、貧しい家族のために使おうと思っていた賞金の支払いも停止された。女子スポーツの金メダルを男性が横取りしたのではないかという疑惑はメディアで大きな騒ぎとなり、ほかにも何人もの選手がメダルを取るなど活躍した南アフリカ代表団の記者会見でも著者の性別についての質問が殺到し、世界中のメディアが彼女の家族や近所の人たち・大学の同級生らに突撃取材を決行して失礼な質問を繰り返した。著者の母親は彼女の出生証明書を記者に見せ、彼女が赤ちゃんの頃におしめを替えた人を含め彼女を昔から知る多くの人たちも口をそろえて彼女が女性であることを証言した。記者たちは著者が男性に典型的な体型と声を持つことに加え、子どもの頃から趣味や嗜好が男性寄りで男の子たちに混じって遊んでいたり、大人の男性とともに狩りに出ていたことなどさまざまな事実を掘り起こし、彼女が男性であるという疑惑を拡散したが、著者が指摘するとおりそれらの事実は彼女が男性である根拠にはならない。子どものころからドレスを着ろという父親に対して「お父さんが着るなら自分も着る」と言い返し、大人になったら女の子と結婚すると言っていた彼女がトムボーイだったことは周知の事実だった。

国際陸連の調査により著者は自分が生まれつき精巣とヴァギナを持つ性分化疾患(DSD)の状態にあることをはじめて知るが、自分が女性であることにはなんの疑いも持たなかった。調査結果がメディアにリークされると、著者のことをインターセックスだと呼ぶ人も現れたが、彼女自身は自分がインターセックスであるとは考えない。というのも、彼女が属する部族の文化においては男性と女性の中間的な外性器を持って生まれる人を指す言葉があり、インターセックスはそのカテゴリに該当する英語だと考えられるが、外性器が明白に女性型である彼女は自分はそれに当たらないと考えたようだ。

また、メディアや国際陸連が自分のことを男性だとかインターセックスだと決めつけようとすることに彼女が激しく抵抗した背景には、彼女がポスト・アパルトヘイトの南アフリカに生まれ育ったこととも強い関係がある。白人政権時代の南アフリカでは、国家が人々の人種を管理しそれにより権利を制限していた。彼女の親の世代には黒人たちはどんなにスポーツの才能があっても彼女のようにスポーツ特待生として大学に通うことも、南アフリカ代表選手として国際大会に参加することもできなかった。著者だけでなく他にも何人ものアフリカ人の女性選手たちが国際大会で「男性ではないか」と疑われ、怪我などを理由として静かに消えていったこともあり、南アフリカの人たちは著者に対する攻撃や中傷を性差別的であるだけでなく人種差別的だと気づき、彼女を英雄に押し上げていった。ドイツから帰国した彼女は多くの人たちに歓迎され、ズマ大統領やマンデラ前大統領らにも直接面会した。

その後国際陸連は著者が女性として競技を続ける条件として精巣摘出手術を受けるかテストステロンを抑制するための薬を服用することを要求、医学的に不要な手術を受けるのは耐えられないが薬を飲むことで競技に参加できるならと一旦受け入れるも、何年にも渡ってテストステロンを抑制した結果、骨粗鬆症の傾向が出るなど深刻な副作用に悩まされる。ほかの選手が起こした裁判により国際陸連による性別検査が禁止されると著者は薬の服用をやめたが、のちに国際陸連は女性全般ではなく性分化疾患のある女性だけを対象に、しかも著者が得意な種目だけをターゲットとしてより厳しい基準を設けて精巣摘出かテストステロン抑制を要求するようになる。女性として競技に参加するために健康のために必要でないばかりか有害な医療措置を受けなければいけないというのは人権侵害であるとして国際陸連と戦うも、認められず、現在に至るまでオリンピックや世界陸上からは実質的に追放状態にある。

ところで、国際陸連がセメンヤさんに競技参加の条件として精巣摘出か薬でテストステロン値を抑制することを要求した際に、国際陸連がトランス女性のアスリート(セメンヤさんと違いトップクラスではない人)を連れてきて、自分は薬物的にテストステロン値を下げたら成績が落ちた、だからテストステロンが自然に高いセメンヤさんは不公平で薬を飲むべきだ、と言ってきたらしい。彼女は自分のトランジションのために医学上の必要性があって薬を服用したわけだけど、そんな必要性がなく、むしろ副作用しかないセメンヤさんに薬を強要する理由になるわけがないはずで、なにやってんだよこの人。

また、そのミーティングに国際陸連の代表者として出てきた白人女性が、セメンヤさんのことを何度も何度も「生物学上の男性」と呼んで、子どものころから外見のことでいろいろ言われたら物理的に解決してきた(めっちゃ喧嘩が強くて同年代の男子をボコボコにできたらしい)セメンヤさんはなんとか手を出しそうになるのを我慢したんだけど、その会議のあとにその白人女性が近づいてきて、「さっきはごめんね」ってハグしようとしてきたって。はあ?あんだけ人のことを中傷しておいて直後に許してもらって仲直りしようってか?って思って無視して帰って彼女に癒やしてもらったとか。

国際陸連がセメンヤさんを排除するための根拠として彼女と同じように自然にテストステロン値が高い女性アスリートの「研究」を行ったのだけれど、その過程でアスリートとして成功することで貧困から脱出しようともがいているアフリカ人女性たちを騙したり競技するためにはこうするしかないと脅したりして実験対象にしたり、そのデータを秘匿して検証できないようにしたうえで査読のない媒体だけで発表してたりと、むちゃくちゃすぎる。男性のアスリートはどんなにテストステロンが高くても不公平だとは言われないし、マイケル・フェルプスに関節を硬くする手術を受けろとか乳酸値を増やして疲労回復しやすい体質を変えろとは誰も言わないのに。

そんな理不尽な扱いを受けながらも、自分の体格や声だけでなく趣味や嗜好まで男性的であることを認めながら自分はそういう女性なんだという確固とした自信を持つ著者は、元チームメイトの女性と交際をはじめ、自分たちの部族文化の伝統を採用した結婚式を挙げる。平等を憲法における中心的な理念として掲げる南アフリカは、憲法で性的指向による差別を禁止するほか、同性婚も認められている。しかし結婚式で著者が伝統的な男性の衣装や役割を担当すると、またしてもメディアで「やっぱり男性だ」と騒がれる始末。しかし自分たちの伝統では女性同士が結婚してはいけないとか、女性が男性側の衣装や役割で結婚式に出てはいけないという決まりはないし、そもそも自分がウェディングドレスを着て結婚式に出たらそれこそ不自然じゃない?と言う著者。そりゃそうだ。

ところで世界陸上で著者が金メダルを獲得し、彼女の性別について騒がれた直後、南アフリカのファッション雑誌が彼女にドレスやハイヒールを着せて化粧をした写真を掲載したとき、彼女を支持していた欧米のフェミニストたちは「セメンヤは自分が女性であることを訴えるためにここまでしなければいけないのか」と怒り、また一般のメディアは「まるでドラァグクィーンだ」とそれがまるで悪いことであるかのように彼女を貶した。このことは性役割規範の深刻さの例としてのちにフェミニズムやジェンダー学のなかで頻繁に取り上げられているが、著者自身の受け取り方は異なっていた様子。のちに結婚したパートナーと一緒に撮影現場に行った彼女は、それまで見たこともないようなきらびやかなドレスやハイヒールを見て感激し、パートナーと一緒に楽しみながら着飾って写真撮影したという。彼女にとっては子どもの頃から押し付けられ拒否してきた一般庶民用の日常的なドレスと撮影で着た衣装はまったくの別物で、女性性の押し付けとは感じなかったそうだ。またさんざん「似合わない」とか「まるでドラァグクィーンだ」と貶された外見も、彼女自身にとっては「自分はやっぱりカッコいい、ハンサムだ」と感じたという。

自伝なので実際にそうだった以上に揺るぎなく自信満々な感じに描かれているのかもしれないけれど、どんなことがあろうとも自分が自分であることを肯定するために闘い続けてきた著者のカッコよさは半端ないし、その姿勢に多くの南アフリカの人たちやアフリカのアスリートたち、クィアやトランスの人たちが勇気づけられてきた。本人はインターセックスや性分化疾患という言葉を好きではないようだけれど、アイデンティティにするかどうかは別として、同じような身体的特徴がありそのために居場所を見つけるのに苦労している多くの人たちにとってもそれは同じだ。著者のことがますます好きになった。