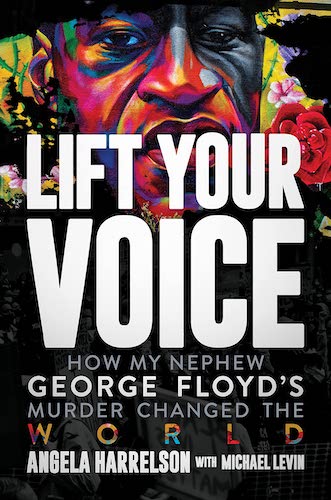

Angela Harrelson著「Lift Your Voice: How My Nephew George Floyd’s Murder Changed The World」

2020年にミネアポリスで警察官に殺害され、ブラック・ライヴズ・マターの呼び声が世界中に広まるきっかけとなったジョージ・フロイド氏の叔母(ジョージの母親と姉妹)による本。ジョージが幼いころかれが母とともに著者と同居していたこと、ジョージと同じミネアポリスに住んでいた最も近い肉親であったことから、彼女の知るジョージの生涯が語られる序盤からバスの中で読みながら大泣きしてしまった。ヤバい人みたいでごめん。ジョージの母親が亡くなる際彼女に面会しようとするジョージが母親に「麻薬依存の治療を中断してはいけない、昔の悪い付き合いのある土地に来ないほうがいい」と説得されてついに会えなかったエピソードを読み、そして警察官のデレク・ショーヴィンに首元を圧迫され殺される寸前かれが「ママ」と叫んだことを思い出してさらに号泣。ジョージの肖像が運動のシンボルのようにそこら中に貼られる一方、BLM運動にケチをつけようと麻薬使用や過去の犯罪歴を挙げてジョージの人間性を貶めようとする人もいるなか、シンボルでもモンスターでもないかれの人間性を回復することはすごく大事。

家族を失うことはそれだけでも辛いのに、あれほど理不尽なかたちで甥を奪われ、その様子が全世界に報道され、世界のどこに行ってもジョージの名前と顔写真から逃れられない事態に、著者は信仰と周囲の支えによってジョージのために闘うことを選ぶ。それまで運動に参加したことがなかった彼女が、自分に向けられているメディアやコミュニティの関心を自覚し、「間違ったことを言ってはいけない」と必死になって人種差別の歴史や刑事司法制度改革について学び直し、デモや集会の場に立つように。現在彼女は「ジョージ・フロイド・グローバル・メモリアル」という団体の理事長として、ジョージの殺害現場であり、集まった活動家たちが「ジョージ・フロイド・スクエア」として生み出したスペースに、人種差別への抵抗の歴史を保存するとともにその拠点を作ろうとしている。

ミネアポリスに住んでいる唯一のジョージと親しかった親族として、著者はデレク・ショーヴィンの裁判も傍聴。ジョージが「息ができない」と叫んだとき、かれはショーヴィンの人間性に呼びかけていたのだ、かれは自分を殺そうとしているショーヴィンを人間として見ていた、しかしショーヴィンはついにジョージを人間として見ることができなかった、として、著者はショーヴィンに対する怒りやできるだけ重い刑罰を受けて欲しいという思いとともに、かれがジョージという人間を殺してしまったことを心の底から悔い、それを通して自らの人間性を回復することを願う。またジョージの死がこれまでにない反人種差別の運動を巻き起こし、白人をふくめて若い人たちや社会が変わりつつあることに、かれの死が無駄ではなかったことの意味を見出す。

著者による具体的な提言は、おおかた「お互いを対等な人間として認め合おう」的なマイルドなものがほとんどで、わたし的には物足りないけど、「ジョージ・フロイドの遺族」という立場からは仕方がないとも思う。ちょっとでも過激と思われるようなことを言うと、これまでジョージのことを危険人物だったかのように宣伝してきた保守系メディアにあることないこと騒ぎ立てられるのが目に見えているもの。そういう危ういバランスを取りながら発言を続け、そしてこの本を出した著者にはリスペクトしかない。