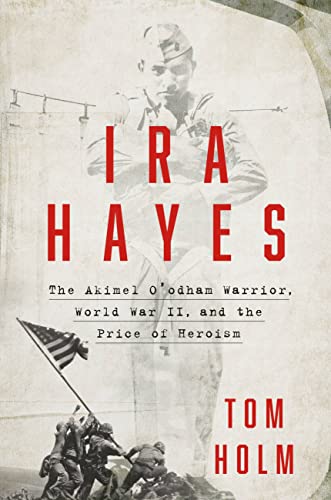

Tom Holm著「Ira Hayes: The Akimel O’odham Warrior, World War II, and the Price of Heroism」

第二次世界大戦における激戦の一つである硫黄島の戦いに参加し、五人の同僚とともに拠点である摺鉢山山頂に星条旗を掲げる場面を撮った写真が米軍の団結と勝利を象徴するイメージとして広まり一躍英雄となった先住民出身の海兵隊員アイラ・ヘイズの新しい伝記。著者は先住民チェロキー・ネーションの一員で、自身も海兵隊員としてヴェトナム戦争に従軍した経験を持つ著名な研究者。

ヘイズ氏はアリゾナ南部からメキシコ北部にかける地域に伝統的に居住してきたアキメル・オーダム族(ピマ族とも呼ばれる)の一員。「川の民」を意味するアキメル・オーダムの人たちは農耕文化を生活基盤としており、狩猟文化を持つ近隣の部族よりは文化的に「進んでいる」と白人たちに見なされ交易の対象となり、またほかの先住民部族との戦争に白人たちの同盟相手として駆り出されることもあった。かれらのコミュニティでは戦士たちは尊敬を集めていたが、しかしかれらのほかの部族との戦争では略奪の押収が中心で実際の殺し合いに発展することは少なく、また相手の生命を奪ってしまった戦士は犠牲者の魂に取り憑かれないようにコミュニティに帰還してから一定の時間ほかの人たちから離れて籠もり、清めの儀式を受けることになっていた。

白人たちの西部への移住が加速すると、アキメル・オーダムの人たちもほかの先住民部族と同じように近代化の名目のもとにコミュニティが共有していた土地を奪われ、子どもたちは強制的に連れ去られて白人文化とキリスト教に同化させるための寄宿学校に入れられた。ヘイズ氏もそうした学校に通わされたが、日本軍による真珠湾攻撃によってアメリカが第二次世界大戦に参戦すると、まずはルーズヴェルト大統領がニューディール政策の一環として創設した市民保全部隊の先住民部隊(CCC-ID)に参加し、さらに海兵隊に入隊してパラシュート部隊に志願した。軍隊内では先住民は黒人兵士たちと違って隔離されはしなかったものの、勝手に「酋長」というあだ名を付けられたり、先住民といえば白人より優れた視力を使って斥候役をしているとかナバホ(ディネ)に族のように独自の言語を使って暗号を扱っているといった偏見を受けたり、あるいは外見上アジア人と似ているため米軍の軍服を着た日本軍のスパイと間違われて拘束されることもあった。

各地を転々としたヘイズ氏が最初に戦闘に参加したのはブーゲンビル島の戦い。初の実戦でヘイズ氏は、熱帯のジャングルのなか疲れ切った敵味方双方の兵士たちが目の前で死ぬ光景をこれでもかと目にする。ある日かれは、仲間とともに豪雨により泥だらけになった穴に隠れていたが、いつの間にか匍匐前進で穴に近づいてきた日本兵が目の前に。とっさに侵入者に銃剣を向け刺殺したヘイズ氏の体の上には、意識を失い血を流す死にゆく日本兵の体が寄りかかってきた。戦場での精神的トラウマが戦場を生き延びた兵士たちの多くにもたらすPTSD(心的外傷後ストレス症候群)の生涯に渡る影響についての理解が進んだのはヴェトナム戦争の後であり、ヘイズ氏の時代にかれが経験した苦しみを理解できるのは、同じように過酷な戦場を経験した人しかいなかった。

ブーゲンビル島の日本軍を無力化したあと硫黄島攻略に再配属されたヘイズ氏は、摺鉢山の占拠に立ち会い、同僚たちとともに山頂に星条旗を掲げる場面がジャーナリストのジョー・ローゼンタール氏によって撮影された。この時実際には最初に別の星条旗が掲げられたのだが小さかったので大きな星条旗を使ってやり直したとか、ヘイズ氏とともに星条旗を掲げたとされていた同僚たちが実は最初の(写真には残っていない)星条旗掲揚に参加した人たちであり実際には写真に写っていなかったとか、あるいは二度目の掲揚はローゼンタール氏によるヤラセであったとか、いろいろゴシップが尽きないのだが、アメリカの団結と勝利を象徴するこの写真はアメリカ中で反響を呼んだ。

一躍英雄となった硫黄島の六人たちを戦費捻出のための戦時国債を売るための愛国的キャンペーンに利用しようと考えたルーズヴェルト大統領は、写真の中の海兵隊員たちの特定と、かれらを本国に呼び戻して戦時国債の宣伝に全国を回らせることを命令する。しかし六人のうち三人は既にそのとき戦死しており、ヘイズ氏を除く二人は実際には写真に写っていなかったのだが、かれらが既に負傷していたなどの理由から帰国を望んでいることを知ったヘイズ氏は生涯秘密を守り通す。アメリカ政府が最終的に実際に写真に写っていた六人全員を特定したのは2019年だった。また英雄として扱われることを嫌ったヘイズ氏自身は、自分が写真の中にいたことを隠すよう上官に懇願したが、命令に逆らえなかった上官がかれの名前を伝えたことでヘイズ氏は本国に呼び戻される。

先住民文化や土地や主権に対する部族としての権利の抹消が進む当時のアメリカでは、ヘイズ氏の存在は「近代化し、アメリカ社会に同化した愛国的な先住民」の代表としてもてはやされ、かれとともに戦時国債ツアーに参加した二人の同僚とともにかれは各地で大歓迎を受ける。しかし各地でパーティに招かれ、英雄として褒め称えられるたびに、ヘイズ氏は一般のアメリカ人たちにかれが経験した戦場の悲惨さが理解されないことに苦しむ。本来ならばアキメル・オーダムのコミュニティに戻って清めの儀式を受けなければいけないのに、毎日のようにパーティに招かれ、女優に無理やりキスされたり、「ジャップをトマホークで殺したのか?」など先住民への偏見と戦場で経験したトラウマへの無理解に基づいた言葉をかけられ、大量の酒を飲まされる。ある日シカゴでのイベントのあと泥酔したヘイズ氏が路上で警察に捕まると、かれの泥酔がトラウマの結果ではなく「アル中のインディアン」のステレオタイプによって解釈され、ヘイズ氏は日本本土決戦の準備を進める部隊に送り返される。

幸いヘイズ氏が九州への侵攻作戦に動員されるまえに戦争は終わり、ヘイズ氏は地元に帰るが、先祖が代々と行っていた農業をやろうとするも、アメリカ政府の政策によって水源が白人の農場に奪われており、伝統的な生活を行うことができなくなっていた。都市に出て仕事を転々とするも、「硫黄島の写真の人」として酒を奢られては泥酔することを繰り返し、戦後十年間のあいだに五十回の逮捕を経験、1955年には氷点下のシカゴでベンチに座ったまま泥酔し凍死してしまった。ヘイズ氏自身が本人役で出演したジョン・ウェイン映画「硫黄島の砂」はじめ硫黄島やヘイズ氏自身をテーマにした映画やドラマが多数製作されたが、その多くでヘイズ氏は悲劇的な人物として描かれた。しかしかれの悲劇がアメリカによる入植植民地主義による複数の世代に渡る歴史的トラウマとヘイズ氏自身の戦場でのトラウマに基づいたものであるという認識は低く、「近代化しアメリカ社会に同化しようとした結果、伝統的なコミュニティにも白人社会にも溶け込めなくなり、最後はインディアンらしくアルコールで亡くなった」という形で、先住民へのステレオタイプとともに「英雄の転落」として扱われた。

ヘイズ氏の伝記は戦記モノにせよ転落モノにせよこれまでにもいくつも出版されているが、同じ先住民の元軍人の著者が、かれのコミュニティやかれ自身が歴史的に、あるいは戦場において経験してきたトラウマに注目しその悲劇の本質を理解しようとした本書は貴重。著者自身はヴェトナムでヘイズ氏ほど凄惨な場面に立ち会わずに済んだし、帰国してからもコミュニティや仲間に支えられトラウマを癒やすことができたというけれど、それでも戦場でのことは戦場を経験した人にしか理解できない、伝わらない、という言葉は重い。子どもみたいなことを言うけど、うんみんな、もう戦争やめよ?

あと個人的に興味をもった点に触れておくと、ヘイズ氏が海兵隊に入隊するまえに市民保全部隊の先住民部隊に参加した際、かれが配属されたのは日系アメリカ人収容所だった。日系人強制収容所の多くは先住民居住区に設置されており、アキメル・オーダム族が多く住む居住区にも十の日系人強制収容所のうち二つが置かれた。この時のヘイズ氏の経験について、著者は「家族に頻繁に送っていた手紙によると、かれが収容所に入れられていた日系アメリカ人たちと戦場で戦った日本兵を混同することはなかった」とだけ書いているのだけれど、具体的にどういうことが書いてあったのか興味がある。またヘイズ氏が海兵隊を除隊後、地元に戻り農業をしようとした際、元強制収容所だった土地に家を建てているとも書かれているのだけれど、強制収容所の土地がどのような形で先住民に返還されたのか、という点にも興味がある。ヘイズ氏の手紙はどうやら公開された資料ではなく著者が独自に家族から見せてもらったもののようなので、機会があれば著者に聞いてみたい。