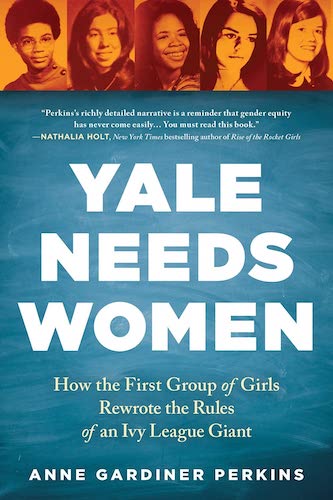

Anne Gardiner Perkins著「Yale Needs Women: How the First Group of Girls Rewrote the Rules of an Ivy League Giant」

1969年、イェール大学にはじめて入学を認められた女子学生たちの経験を追うことで、創設以来「毎年1000人の指導者を生み出す」を校是としてきた名門大学がどのようにして女子学生たちを受け入れたのか、そして女子学生たちによって変えられていったのか綴る2021年の本。

まあ一昔まえの話ということで、酷い話が次から次へと出てくるわけだけど、そもそもイェール大学に女子学生を入れる動きがどうして出てきたのかというあたりから酷い。当時すでにほかのいくつかのエリート学校では女子の入学を認めるようになっていたのだけれど、イェールでは「毎年1000人の指導者を生み出す」という考えから「どうせ指導者にならない女子を入学させてはいけない」と考えていた。しかし男子学生たちは「ほかの大学の学生はガールフレンドを作れるのに自分たちだけ付き合う相手がいない」と文句を言い出した。大学当局も学生たちの不満を解消しようと、遠方にある女子大に対してイェールのあるコネティカット州ニューヘイブンまで移転するよう働きかけたりしたけど断られ、ついには自分たちと同格とみなしていたハーヴァード大学だけでなく下に見ていたプリンストン大学にまで入学志願者を取られるようになってしまい、自分たちのステータスを維持するために女子学生が必要だと気づいた。

そんなわけだから、男子学生の枠を減らさずに女子学生を少数だけ採用し、しかもできるだけ追加の予算はかけないみたいな形で女子学生の入学が認められることになったけれども、施設の準備が不十分なだけでなく、学生スポーツやクラブなども女子学生に対応せず、一応大学に通うことはできるけれども、とても対等にキャンパスライフを送ることはできない状態。校内でのセクハラや性暴力も頻発するなか、それでも女子学生たちは自分で新たなクラブを作るなどして活動しつつ、女子学生たちの地位向上のためには大学が女子学生をもっと増やすことが必要だと考え行動に移す。おもしろいと思ったのは、最初に入学を認められる女子学生を選別する際に、担当となった数少ない学内の女性職員は成績よりも「根性ありそうな女子」を選んだという話。男の兄弟が多い女子、スポーツに取り組んでいた女子ら、厳しいキャンパスライフを生き抜くことができそうな生徒たちを選んだ、というのはなるほどと。

当時の社会風潮のなか、反戦運動や女性運動の波がイェールにも押し寄せ、女子学生たちもそれらの運動に参加したり、妊娠中絶をめぐる裁判に関わるなどの活動も。男子学生の中にも女性運動の影響を受け、単に「周囲に女子学生が増えたらいいな」ではなく男女平等の観点から彼女たちに同調する学生も出てくる。エリート大学の共学化が、しぶしぶそれを認めた大学当局ではなく、実際に入学してきた女子学生たちと、彼女たちを支援した学内の数少ない女性たち、そして彼女たちに同調した一部の男性たちによって担われてきたことはきちんと記憶したい。

あと本書がプロフィールしている第一期女子学生たちの一人がTomiko Brown-Nagin著「Civil Rights Queen: Constance Baker Motley and the Struggle for Equality」という伝記のあるアメリカ初の黒人女性連邦判事コンスタンス・ベイカー・モトリーさんの姪であり、彼女がモトリーさんに可愛がられながら力をもらっていた、というあたりに、歴史的な繋がりを感じた。