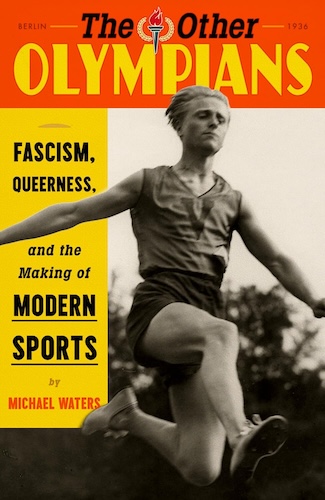

Michael Waters著「The Other Olympians: Fascism, Queerness, and the Making of Modern Sports」

女子スポーツの黎明期であった1930年代に女性から男性へとトランジションしたエリート陸上選手たちの存在と、男性が身分を偽って女子スポーツに参加しているという事実に基づかないパニック、そしてスポーツを通した女性性の管理がヒトラーを信奉するファシストの男性医師たちによって進められた歴史を掘り起こす本。

近代オリンピックを創始したクーベルタンらは、母体を守るために女性は運動をするべきではないという当時の考えのもと、女子の競技参加を認めてはいなかった。しかしオリンピックに対抗して女性たちがはじめた女子世界大会が人気を博すと、オリンピックの運営者たちはオリンピックの大会としての権威が失われることを恐れ、わずかながら女子競技をオリンピックに採用するとともに、女子世界大会をオリンピックに統合しようとさまざまな圧力をかけていった。

その過渡期に女子世界大会で活躍した選手の一人が、チェコスロバキア代表のコーベック選手だった。コーベック選手は1934年ロンドン大会で金メダル(800メートル走)と銅メダル(走り幅跳び)を獲得したが、幼いころから女性として生きることに疑問を感じていた。当時は異性装が犯罪として取り締まられていた時代でもあり、表立ってそれを表現することはできなかったが、1935年には医学的な診断により男性的な特徴があることが認められ男性として生きることを発表、「女子チャンピオンは実は男性だった」など当時のメディアで騒がれたが、かれが生まれたときから女性として育てられてきてメダル獲得後に男性にトランジションしたことを無視し、もともと男性だったのに女性だと偽って競技に参加した、という間違った広められ方もした。かれが現代でいうところのトランスジェンダーなのか、あるいはインターセックス・DSDの状態なのかははっきりしないが、当時の社会ではジェンダーとセックスを区別する考え方はなく、男性のアイデンティティを持つなら身体も男性的な部分があったに違いない、と判断された可能性もある。

コーベック選手一人だけならそこで終わっていた話だったのかもしれないが、かれに続いて砲丸投げで1920年代に女子世界大会に参加していたイングランドのウェストン選手も男性として生きることを発表。ウェストン選手もコーベック選手と同じく女性として育てられ競技に参加していたが、医師によって男性的な特徴を持つことが確認され、トランジションを認められた。かれらはスポーツに参加したから男性になったわけではなく、もともと男性的なアイデンティティを持っていた人たちがスポーツに参加していたというだけの話なのだけれど、当時は「女子スポーツは女性から女性本来のあり方を失わせ、男性の紛い物にしてしまう」という女子スポーツへの懐疑論が根強く残る時代。女子スポーツの是非が議論されるとともに、女子スポーツを「男性」から守るべきだという議論も広まった。

それに呼応したのが、当時のオリンピックを席巻していたドイツのスポーツ関係者たち。もともとドイツでは1916年にベルリンでオリンピックを開催する予定だったが、第一次世界大戦によって中止。戦後再開されたオリンピックからは敗戦国ドイツは排除されていたが1928年アムステルダム大会で復帰すると即座にメダル獲得数で最強の一角に。1933年にヒトラーが首相に就任して以来ドイツでは独裁化が進み、ユダヤ人や障害者、クィアらへの抑圧が強まると 1936年オリンピックのベルリン開催には反対論が起きボイコット運動も起きたが、ドイツは先に国籍を剥奪し国外に追いやったユダヤ人を一人代表選手に加えるなどして「オリンピックからユダヤ人を排除しない」とアピールして開催に漕ぎ着ける。オリンピック委員会のなかでもドイツ・ファシスト党の党員や親ナチス的な委員たちが力を持ち、「女性スポーツに女性としてふさわしくない人物が参加させるな」として女子スポーツ参加者たちに医学的検査を義務付けるルールが設けられたが、それがどういう人たちを排除する目的で行われるのか明示されることはなかった。

当時すでに男性としてカミングアウトしたあとのコーベック選手やウェストン選手らは男子選手として扱われることを希望していたし、カミングアウトするまえのトランス男性的な選手がいたとして医学的検査によって判別できるはずもない。シス男性が女性だと正体を偽って参加する危険がメディアでは取り沙汰されたが、アムステルダムオリンピックで日本人女性としてはじめてメダルを獲得した人見絹枝選手をはじめ多くの女性選手たちが「実は男性では」と噂されたが、そういう実例は一切なかった。誰が女性選手として競技に参加できるのか、どういう医学的状態にある人は参加できないのかといった基準がないまま、生まれつき男性的な特徴を持つ多くの女性たちが侵害的な検査や世間の好奇の目に晒されるのをおそれ競技参加を断念していった。

本書はスポーツにおける「性別チェック」やそれをめぐる議論が、近年トランスジェンダー女性の権利が広まったことによって最近はじまったものではなく、女子スポーツそのものへの懐疑論やファシズム的な人種科学・性科学とメディアが生み出したパニックのなかで生まれ続いてきたことを明らかにしている。つい先日も、生まれつきテストステロンを多く分泌する身体で生まれ女性として育てられたノンバイナリー自認の人の話を聞いたのだけれど、その人は高校時代にサッカー選手として活躍し、大学にも選手としてスポーツ奨学金を受けるオファーを受けたが、自分の診断を打ち明けたところ徹底した検査が必要となると言われて競技を断念したと言っていた。女子スポーツを守れという掛け声のもと、どれだけ多くの女性たちがスポーツ参加の機会を奪われてきたのか、考えさせられる。