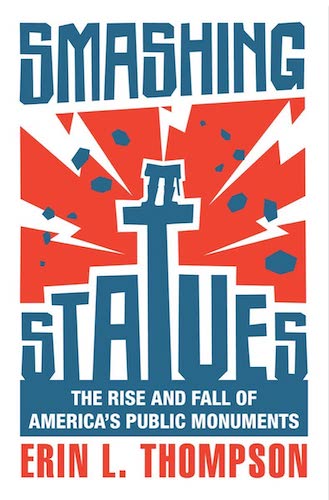

Erin L. Thompson著「Smashing Statues: The Rise and Fall of America’s Public Monuments」

2015年にチャールストンで起きた白人至上主義者による黒人教会での乱射事件、2017年にシャーロッツビルで起きた白人至上主義者らの集会で反差別派のプロテスターが車で轢き殺された事件を経て、2020年のジョージ・フロイド氏殺害事件に対する抗議運動で、南軍や奴隷制を称賛するメモリアルやモニュメントの撤去を求める声とそれへのバックラッシュが高まるなか、それらのメモリアルが生まれた歴史的経緯や撤去が望ましい理由をまとめた本。これらのメモリアルをめぐる議論については近年Karen L. Cox著「No Common Ground: Confederate Monuments and the Ongoing Fight for Racial Justice」、Alex von Tunzelmann著「Fallen Idols: Twelve Statues That Made History」などの本も出ているが、本書は短いながらもそれらの本がカバーしていないトピックをいくつか扱っている。

2020年にいくつかの像がブラック・ライヴス・マターの掛け声のもとプロテスターによって引きずり倒されたけれども、著者によると大きく報道されたそうした例はそれほど多くなく、撤去されたメモリアルの大半は市長や市議会、州知事などの決断によって撤去されている。またそれらの多くは別の公園や博物館に移動されたり、「南軍兵士の娘たち」などそれらの像を寄贈した団体に返還されたりしていて、物理的に破棄された例はほとんどない。しかしそうした決定には「法的根拠がない」として撤去に反対する側から裁判に持ち込まれる例も多く、地域住民の多くが撤去を希望しそれを議員や首長も支持しているのに撤去できなかったりする。「撤去するなら法に従って民主的に行うべきだ」という主張はよく聞かれるけれど、実際問題としてそれが不可能な仕組みになっている(法律上、誰にもその権限がなく、撤去を希望する人がそれを訴え出る場も与えられていない)場合も多く、トランプやその他の保守政治家によって近年そうした法律はさらに強化されている。

本書では奴隷制や南北戦争に関する像やモニュメントだけでなく、アメリカ先住民の活動家たちが批判しているコロンブス像やマウントラッシュモアの巨大な歴代大統領頭像についても取り上げている。コロンブス像はかつて「望ましくない移民」として迫害されていたイタリア系アメリカ人たちが「白人」として認められる過程において各地に設立され、アメリカを「発見」した偉大なイタリア人として祭り上げられたけれど、先住民の立場からすると土地を取り上げ奴隷として使役・売買した人物を称賛するメモリアルがその取り上げられた土地に立てられるのは明らかに不当。先住民たちにとっては、コロンブスがいまでも英雄として祭り上げられていることは、単に過去の歴史に対する評価ではなく、コロンブス以降現在まで続く先住民に対する同化政策を含めたジェノサイドを肯定することになり、いまも横行する先住民の貧困や権利剥奪、先住民女性に対する性暴力や殺害と地続きだとみなされている。

2020年、各地でBLMデモが繰り広げられるなか、ジョージ・フロイド氏が殺害されたミネアポリスの先住民活動家Mike Forciaさんはフェイスブックでミネソタ州議事堂の近くに設置されたコロンブス像を撤去することを呼びかけた。当時BLMプロテスターたちは夜中のうちに像を撤去する計画を立てていたけれども、かれは像は昼間に人々が見ている前で倒されるべきだと考え、警察が阻止できないほど多数の支持者とともに像のまえに集結した。像を倒すための紐を像にかけたあと、Forciaさんは多くの先住民女性たちが行方不明になったり殺されており、その発端はコロンブスだったとしたうえで、この紐は女性たちが引くべきだと宣言、約20人の女性たちによってコロンブス像は倒された。Forciaさんはその後すぐに警察に自首し、逮捕・起訴されたものの、裁判において検察は政府が先住民たちに対して暴力をはたらいてきたこと、そしてコロンブス像の撤去を求めるための合法的な場が与えられてこなかったことを認め、Forciaが先住民が経験した歴史的トラウマとどうして像を倒さなければいけなかったのかをコミュニティに教育する、という「社会奉仕」を行うことを条件に起訴を取り下げた。(この部分の抜粋はスミソニアン誌に掲載されている。) Forcia氏に対する警察・検察の対応はこの他にも修復的司法の手法を取り入れており、こうした像についてコミュニティがどう向き合っていくかの1つの解になっている。

また本書では、南部で南軍指導層の像が作られた時代背景として、労働運動を潰す目的があったことが指摘されている。それらの像が作られたのは南北戦争が集結してしばらく経ち、黒人に対する隔離政策の徹底や参政権の簒奪がすでに完了したあとであり、黒人の権利を制限するためには像は必要なかった。しかし一方で労働運動が広がりつつあり、人種に関係なく労働者としての共通の利害をもとにした連帯を主張する労働組合も力を得ていた。そうした取り組みに対して、自己犠牲、勤勉、忠誠心といった南軍が象徴するとされた崇高な価値観を称揚し、それによって白人労働者たちを労働運動から遠ざけようというのが当時の支配層の考えだという。単に労働者を人種で分断するだけでなく、そこに個人的な誇りだけでなく崇高な価値観を見出すという狙いは成功し、現代に至るまで南部では労働運動は弱いままだ。南軍にまつわる美化された神話を取り崩すことは、黒人はもちろん白人労働者にとっても利益になることだと示している。