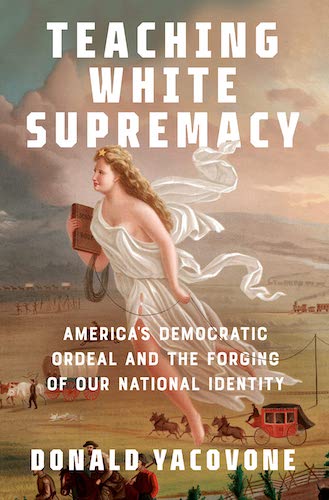

Donald Yacovone著「Teaching White Supremacy: America’s Democratic Ordeal and the Forging of Our National Identity」

アメリカで公教育がはじまった19世紀のはじめから1980年代までの200年近くのあいだに使用された3000冊近いアメリカ史の教科書を読み解き、「アメリカの物語」のなかで黒人奴隷制度とそれに次ぐリコンストラクションがどのように扱われたかを調べた労作。

3000冊の歴史教科書を調べたというものすごい労力が注がれた大作にワクワクして読んだのだけれど、当たり前のことながら過去の歴史教科書に書かれたことには当時の支配的な歴史認識がそのまま反映されているわけで、あまり新しい発見はなかった。「アメリカの物語」がどのように語られてきたか、という視点は最近読んで感銘を受けたKermit Roosevelt III著「The Nation That Never Was: Reconstructing America’s Story」とも共通しており、読んだ順番に影響を受けた感も。

とはいえ歴史教科書における黒人奴隷制の正当化や、南北戦争を北部による侵略として非難する価値観、リコンストラクションを「北部の白人占領者と南部の知性のない黒人たちによる腐敗した政治」として否定し、北部の植民地主義に抵抗したKKKを正義の味方として称える内容などが、19世紀末期から20世紀中盤まで南部だけでなく北部で使われた教科書にも書かれているのを実際の引用で読むと、「失われた大義」史観がどれだけアメリカ社会に共有されていたのかいやおうなく実感する。奴隷制はアフリカの未開地に住んでいた黒人たちにとっては文明化の恩恵を受けられる良い制度であり、いずれかれらが自由人として生きることができるまでに文明化されれば奴隷所有者たちは自然とかれらを解放しただろう、とか人種差別丸出しの全く根拠のない主張なのだけれど、それが当たり前に教科書に載ってるって怖すぎ。

「歴史は勝者が作る」とはよく聞くけれど、戦争に負けたはずの南部がこれだけ「アメリカの物語」をめぐる闘争を支配したのはめずらしい例。「The Nation That Never Was」でも書かれていたように、国の分断と内戦という国家存続の危機の責任を「身勝手な反奴隷制活動家」におしつけ、南部と北部の白人たちの和解と団結を実現するために、「南部は悪くなかった、大義のために立派に戦った」という価値観が必要とされた。奴隷制に批判的な教科書やリコンストラクションに好意的な教科書も、南北戦争以前から奴隷解放運動をしていた人たちによって書かれたけれど、検閲を受けるなどして1920年代までにはほとんど使われなくなった。

教育における人種隔離を否定した1954年のBrown v. Board of Education判決をきっかけに公民権運動が活発となってからは、奴隷制に批判的な教科書はふたたび登場した。しかしそれらにおいてもアメリカの(白人同士の)団結を否定するような内容は書かれず、奴隷を解放したリンカーン大統領を称えるような形だった。黒人奴隷たち自身の抵抗や、逃亡奴隷や北部の黒人たちによる反奴隷制運動、そして南北戦争への参戦など、黒人たち自身が果たした役割は語られず、奴隷制という間違いはあったがリンカーンをはじめとする優れた白人指導者たちによって解決した、という、現代の教科書にも通じる物語がそこでは語られる。

わたし自身、90年代にミズーリ州の高校で受けた歴史の授業はそういうものだったし、当時の歴史の授業では(もしかしたら今でも)「勇敢な(白人)愛国者たちが野蛮なインディアンと戦って懲らしめた」と教えられた。近年、こうした歴史教育に対する批判が高まり、アメリカ史における白人至上主義の中心性を指摘するような試みも行われているものの、「批判的人種理論(CRT)」としてバッシングし、教育において人種差別について扱ってはいけない、というような政治の介入も激しくなっている。

公共教育はリベラルに偏重しているという認識から、保守的な家庭では宗教的な私立学校に子どもを通わせたり、自宅で学習させる動きが広がっているが、そこでは1930年代の歴史教科書をネットからダウンロードしてきて使っていたりする。いっぽうリベラル偏重とされる公教育では歴史教育はあまり重視されておらず、歴史の素養のない教員、とくにフットボールやバスケットボールなどのコーチとしての役割を主に期待されている教員たちが「歴史教師」として雇用されている例も多い。数学や科学は教えられなくても歴史なら誰でも教えられるだろう、という歴史教育の軽視がそこにある。そういうなか、保守的な親の反発を恐れて奴隷制やリコンストラクション、公民権運動などについて取り上げるのを避ける傾向も強い。

この本の主題は「1980年代までの歴史教育の歴史」であって現在の歴史教育についてではないのだけれど、エピローグではそうした現代の歴史教育のあり方、そして歴史教育のなかで起きる人種差別的な事例(クラスに2人しかいない黒人の生徒をクラスの前に立たせて、奴隷オークションをやる実習など)についても紹介されている。

いっぽうこれは「The Nation That Never Was」にも共通する点なのだけれど、奴隷制と並ぶもう一つの「アメリカの物語」の主軸である植民地主義や先住民に対するジェノサイドについて、これらの本では取り上げられていない。Roxanne Dunber-Ortiz著「An Indigenous Peoples’ History of the United States」では、本書が紹介しているような黒人差別的な歴史教育にかわり、現代アメリカのリベラルな歴史教育では「多様な背景を持つ人々が差別や困難を乗り越えてともに活躍・貢献しているマルチカルチュラルな国」というストーリーが採用されている、と指摘したうえで、それが「アメリカという国」の外側に存在し、それによって押しつぶされてきた先住民の歴史を否定している、と批判しているけれども、そうした「多様な国アメリカ」的な物語の問題点は本書では扱われていない。「南北白人の和解と団結」を優先して黒人の権利と尊厳を無視した「アメリカの物語」を否定しながら、「白人と黒人の和解と団結」のために先住民の権利と尊厳がないがしろにされるようなことがあってはいけない。